来源:新民周刊 2020年9月22日

标题:翻译“活字典”郑克鲁:曾将半壁法国文学“扛”到中国

记者:王仲昀

直到去世前,他依旧投身于自己的翻译与学术工作中。

9月20日晚,我国著名的翻译家和作家,上海师范大学教授郑克鲁先生因病逝世,享年82岁。在郑克鲁先生60年翻译学术生涯中,他完成了1700万字文学翻译,近2000万字著作和编著。

如果你喜欢法国文学,那你多少看过郑克鲁翻译的文本。《悲惨世界》《茶花女》《基督山伯爵》《巴黎圣母院》《红与黑》《九三年》《海底两万里》……在他翻译的1700万字内容中,几乎涵盖所有法国文学经典作品。对此,有人评价郑克鲁,“以一己之力,把法兰西文学半壁都‘扛’到了中国。”

根据他的学生、上海师范大学人文学院朱振武教授回忆,今年6月5日,郑克鲁先生还出席了一场线下学术会议,并热情饱满地发表演讲。而多位上师大在校学生告诉《新民周刊》,这些年时常见到郑老拖着他那标志性的小推车,载着书本往返于学校与住所之间。

直到去世前,他依旧投身于自己的翻译与学术工作中。“作为已到暮年的翻译者,我越发感觉到,要给中国读者提供精美、丰盛的翻译作品。”郑克鲁生前说。

出身名门,但一生低调淡然

“郑老师一辈子都非常节俭、朴素。他出身名门世家,郑观应是他曾祖父,但他很少提到家世;他求学时期,先是考上北大,然后又在社科院师从李健吾,与卞之琳等人共事,他是当之无愧的‘高材生’,但他也几乎不提及这些;平时我们外出吃饭,他这样的身份和地位,却从来不讲究坐在哪里、吃些什么。他总是说,随便就好。”9月21日,朱振武对《新民周刊》说道。

1939年,郑克鲁出生在澳门郑家大屋。早在1894年,彼时已隐居澳门6年的晚清著名思想家、爱国民族工商业家郑观应,在此撰成了巨著《盛世危言》。郑观应是郑克鲁曾祖父,不过郑克鲁接受采访时曾表示,“郑观应虽然很有名,但我一直觉得他还是很遥远的。这不能不说是一种遗憾。”

郑家大屋,如今已是世界文化遗产

要说曾祖父没留下什么,那在郑克鲁看来也确实如此,“据我所知,他的确没什么财产,连一幅字画都没有留下来。”但是,出生在澳门这样中西方文化交流密切之地的郑克鲁,又觉得曾祖父非常有思辨天赋,外语很好,旧学功底也很深,勤于动笔,所以才有百科全书式的《盛世危言》,“我的思考与写作才能也许与他有关”。

而他在四五岁时便离开了澳门。再次回到郑家大屋,那已经是上世纪90年代。童年时期,郑克鲁跟随父母到过湛江、海口,八九岁时来到上海。在这里,他先进了南洋模范小学,学费很贵。后来念不起,郑克鲁只好回虹口,上了普通小学,中学读的是华东师大一附中。用他本人话说,就是“非常普通的教育”。

中学时,身边同学都喜欢数理化,唯有郑克鲁酷爱文学,尤其对俄罗斯和法国小说情有独钟。报考大学时,他本打算报考北京大学俄语系。不巧,1957年中苏关系破裂,俄语专业不招生,他只好报考法语专业,从此与法国文学结下不解之缘。“我的研究与翻译道路是机遇与努力交织的结果,选择学习法语完全是偶然的。”

虽然进入法语专业带有偶然,但自此郑克鲁未敢怠慢法语的学习。据他回忆,从北大毕业后他考上社科院外文所研究生。一开始他感到学习异常吃力,语言一直没法过关。后来,又碰上1969年外文所全部下放到河南信阳,半天劳动半天“运动”,法语学习更是一度停滞。

想到未来还得靠法语“吃饭”,郑克鲁只好从最基础的法语词典开始钻研。从字典、词典开始,他一步步地踏进入了法语殿堂。“那时候确实很难,原版录音听不到,周围也没什么书,只有一本26000个单词的《法汉词典》,我就开始背词典。”

由于白天还要劳动,背词典只能穿插在劳动间隙。蚊帐里,田野间,都成为郑克鲁背词典的场所。就这样把词典在一年多背了好几遍,再回到北京时,郑克鲁发现自己总算能看懂那些原版的法语文学作品。

“文革”结束后,郑克鲁尝试翻译了巴尔扎克的一篇短篇小说《长寿药水》。这是他翻译生涯的起点,此后便成为他大半辈子最重要的事业。

而年轻时对于艰苦条件所表现出的淡然,同样贯穿于郑克鲁之后的几十年日常。朱振武回忆,1993年秋天,他在上师大求学时,郑老师曾带着大伙去苏州游玩。中途一次饭局上,很多没怎么吃过螃蟹的同学,不知道面前为何要摆一盆茶水。而后,郑老师平静地演示给大家看,原来茶水是供洗手用。“郑老师演示和说话时,没有一丝炫耀和得意,他只告诉我们,吃螃蟹就是吃螃蟹,千万别讲究。”

“不讲究”的郑克鲁,晚年依旧每天和夫人在上师大校园里解决一日三餐。除此之外,他最经常出现的便是上师大文苑楼14层办公室。由于整天在办公室里忙碌,在学生眼中,14层的那盏灯似乎永远不会熄灭。

郑克鲁平时异常低调,他总是和身边人谈笑风生,始终让人觉得和他相处轻松愉快,以至于去世后有人将他的消息发在业主群里,邻里才知道原来这么多年身边一直住着这样一位翻译巨擘。

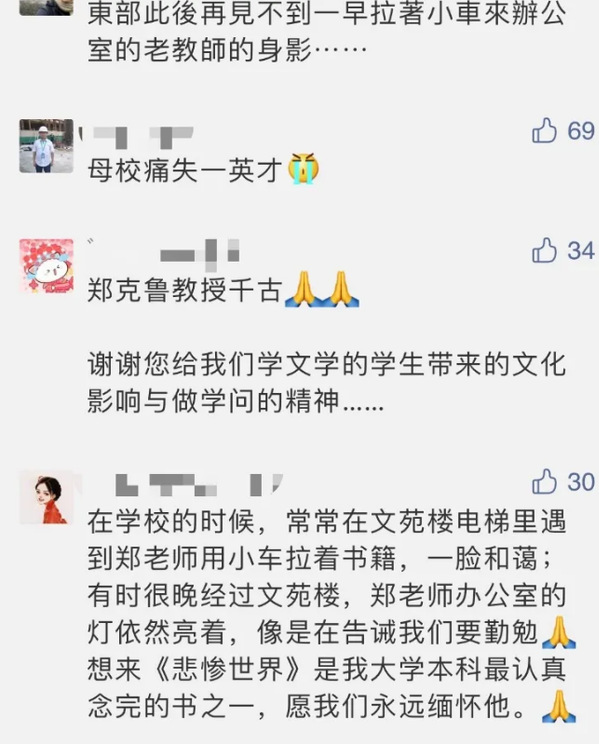

“师大校园里自此少了道相携而来,相扶而归的伉俪图景,剩下了一个孤单的身影。”在郑克鲁离世后,有学生在微信公号的消息中留言。

翻译界“活字典”

1962年北大毕业后,郑克鲁进入中国社科院工作。“在研究所里,研究工作是本行,翻译不算成果,然而我喜欢翻译。”因此,退休后郑克鲁更是把大量精力用在翻译上,“我没有其他爱好,翻译就是我的爱好。译书的过程,我觉得是一种享受:有自认为译得不错的地方时,会感到快乐;译完一本书,我觉得了却了自己的一个心愿,完成了一项重要的使命,所以乐此不疲。”

此外,或许是年轻时有着打手电筒背词典的“苦功夫”,郑克鲁在学生眼中俨然是翻译界的“活字典”。读博士期间,有一次朱振武遇到两个法语单词,在字典上压根找不到。“没想到跟郑老师说了,老师现场直接翻译,不仅忠于原文,连韵脚都一致。”

郑克鲁曾总结过自己翻译的特点,着力点主要是在语言,“我一直刻意在语言上下功夫,我的译本文字都很简洁流畅,没有废话,不啰嗦。但重简洁的同时我更重文采。”《悲惨世界》里的主教名字,有些译本是直接音译为卞汝福,但郑克鲁将其翻译为福来,更有一种宗教悲悯感。

正是有了数十年大量翻译积累下的宝贵经验,在朱振武看来,郑老师日常教学中的一大特色,便是从自己的翻译实践出发,其始终坚持理论或是最先进的科技都不能完全指导翻译这项工作。

近两年,“人工智能”在各行各业都异常火热,翻译也时常被讨论。然而在郑克鲁看来,对人工智能来说,翻译仍旧是件难事,尤其是文学翻译。再聪明的机器也未必能探测到文字背后的丰富内涵和复杂情感。比如,诗歌怎么译?“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”这样较为形象的或许可以,但一些充满意象、含义很深的就变得困难。

2018年,上师大和商务印书馆为庆祝《郑克鲁文集》出版而举办了一场研讨会。那天研讨会来了近180人,多是郑克鲁的学生以及学术界人士。现场气氛非常活跃,与会者都说了很多对郑克鲁的感谢或评价。

下午三点多,轮到郑克鲁做最后发言时,坐在主席位上的他依旧声色平静地说:“我今天听了一天的好话,都觉得有些过了。有些话现在说太早,等我死后再说。”

链接地址:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MTUzMDQzNjMwMQ==&mid=2652843062&idx=1&sn=a41a8efe7b4a2b95cbed978df2b1fe5a&chksm=68ece1945f9b68828e2d36a26edfde44c8d6ea2a33e271143a5c6af16165659bb026b3ab5012&mpshare=1&scene=1&srcid=0922WlPlaWiClmyeAzQLAa99&sharer_sharetime=1600737320766&sharer_shareid=e6c7ba9529aa5edbc77610d56bce1108&key=e964651f49811b3a9c5fe10f2cbe480f2946030c650737cb993c746ad9b6f41a83e0a104e42b8845bd64b4507a8858a75648e564c35903fc0681cbe3855bd5792b1a3aaf2d67e53c0e06e9d95683850afbeb254428eff84aad2ab9e3420d4a005a1edc35a7cdfd2f6cca3b01af7d66c4a473cdba207ed44b7ffda76664e2a22c&ascene=1&uin=MTA0NzE4NzYyNw%3D%3D&devicetype=Windows+10+x64&version=6209007b&lang=zh_CN&exportkey=A2QaRk7Ut170wu9CPc9tx3I%3D&pass_ticket=%2BCG50hDul1DnEm4tgyLA9wuEsaM9ekwCNfdvYcFRnbHYBe%2B%2FvaBZbhbR%2BgMNAYNV&wx_header=0