来源:东方早报 2012年3月5日 C06 07版整版报导

标题:寂寞知白堂

作者:楚林

2008年,作者第一次到知白堂时,郑重(左)与刘旦宅(右)交谈,刘旦宅之子刘天暐(中)在一侧读书。

在最后的岁月里,旦宅先生日益感受到艺术之途的寂寞,由此被强化的为人、个性和作派使之与现实日益疏离,艺术之途的寂寞感又因现实的疏离而更加强烈。

一

好久没从那里走过了,这一日突然发现,路口新开了一家餐厅,里外都是明亮的黄色,餐厅的名字叫“梵高”。站在餐厅门口,抬头看招牌上的字,一恍惚,想起4年前的那个夏末午后,就在这永嘉路、安亭路口,我等待乘地铁过来的郑重先生,经他带路,慢悠悠、慢悠悠走进安亭路的一幢老楼,乘狭小的电梯,上二楼,敲门,进客厅。迎面一位长者立于阔大的书桌前,长髯雪白,一脸朗笑,连连拱手迎客,身后的窗外,绿树掩映,斜阳斑驳,一派静穆祥和。

那银髯长者,就是刘旦宅先生了。

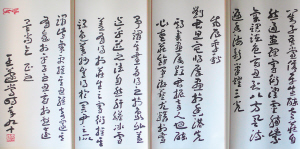

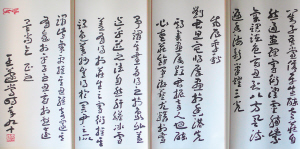

初进知白堂,算是偶然。第一次拜会,我是去客串摄影师的,拍摄对象是若干年前王遽常先生为刘旦宅香港画展作前言所书的四条屏,郑重先生拟撰文介绍,需要配图,找了我这个年轻朋友去帮忙拍照。

拍照片很快,咔嚓几下就结束了,但老先生很重视,指挥刘公子天暐把壁前低几上的几件摆设一一搬开,理得清清爽爽,让我多个角度拍了好几张。拍完照,就是聊天,旦宅先生与郑重对坐于客厅里那张阔大的书桌,刘师母、天暐兄和我恭坐旁边。那书桌过去想必是画案,但如今堆满的只是书籍、杂志和各类纸质资料,毛笔倒是还有几管,但从笔毫松散的程度看,是许久未曾吮墨了。倘若不是身后书架上一本本的画册作为主人身份的提示,知白堂俨然已成书斋。

那天下午,两位老先生谈了很久,话题极散,从报纸上的热点新闻谈到《寒食帖》何以被称为“天下第三行书”,从“大师工作室”的是非谈到李白诗作的境界理解,又谈到当今画坛的造假现象。印象深的是,关于书画造假,旦宅先生说当年程十发发老讲过“卓别林若去参加‘模仿卓别林大赛’未必能获头奖”的笑话,说造假者往往会刻意突出某一画家的风格特点,而且惟恐不及,如此一来往往就会“过头”,与真画比,外行人反倒觉得真作“风格不够强烈”。这样的造假,看破很容易,假就假在风格太“凶”,云云。就这样,与画有关的、与画无关的,天马行空,随意杂谈,直到暮色临窗。

两个多小时的交谈中,旦宅先生始终兴致盎然,思路敏捷,谈观点谈看法提批评坦率尖锐却也不失幽默宽厚。看得出,好久没这样畅谈过了。天暐兄和我恭坐旁边,没怎么插话。最后还是在刘师母“下次再来聊”的劝说下,两位老先生停下了话头,但临送到门口,倚着门框,又谈了一通。

不久,文汇报《笔会》刊出郑重文章《好久不见刘旦宅》。是啊,好久不见刘旦宅了,尤其在热热闹闹的社交场所和媒体的版面上。

二

再去是当年中秋,带了一份龙华寺的中秋素饼登门,旦宅先生既未拒绝也未客气言谢,他明白于我而言,是晚辈执旧礼对长者的一份尊重,我无他意,他亦不必在意。与旦宅先生及其家人的交往中,我感觉知白堂人是偏于谦逊、严谨、内敛、节制的,行事做派、待人接物重规矩、讲礼数,自有一套法度。知白堂里的氛围,与其画作传达出的某些意境和特点,是有暗合之处的。

那次中秋探望,由海上旅美画家瞿谷量陪同。松云石屋主人瞿谷量浸淫山水笔墨数十年,中西融合,别创一格,是知白堂相知相交近50年的老友,也是旦宅先生晚年乐于与之谈艺的画家朋友之一。谷量先生带去近年创作的一幅六尺黄山画作和一幅《李白忆旧游帖》的临习之作,请旦宅先生品鉴。当画作徐徐展开,看似已将画室作书斋的旦宅先生,仿佛瞬间入定,神情凝重,目光专注,不言不语,沉入画中。

那一刹,旁观的我明白,旦宅先生心中,哪里能割舍下绘事。即便他全身的绘画细胞闭合,但只要真正有所触动,瞬间就能绽开,释放出无穷的能量。

此番触动,是有感于瞿谷量对书画艺术纯净而执著的追求。记得旦宅先生看完画作说了句:“在你想走的这条路上,你已经走到极致了。”话语里有欣慰,有赞许,有感佩,也有思索和保留。瞿谷量的山水画作是存在一定争议的,但奇怪的是这争论往往不是“好坏”之争,而是“中西”之辩。对于瞿谷量中西融合的山水画创格,旦宅先生是熟悉的。据谷量先生说,他一直没做过简单评价,而是乐于见证瞿谷量的探索,并认为瞿谷量那份对艺术发自内心、脱离功利的纯净追求是极为难得的。正基于此,无论瞿谷量去美前、回国后,知白堂始终对他敞开大门,即便是在旦宅先生身居病榻、婉谢探望的最后日子,瞿谷量也能时时前往探视陪伴。

“50多年的老朋友啦!”瞿谷量告诉我,50多年交往下来,可以负责任地说,旦宅先生是真正为人正直、正派的人,有气度、有风骨,讲真话,不虚伪,不敷衍,是有着老派传统的绘事大家。在艺术追求上,极其投入,而且他本事真大,是可以做到画什么像什么,无论何种题材,只要想画,就能画好。其绘人物毫无疑问是当代第一,其他方面也一点不弱,题材涉猎之广是罕见的。

瞿谷量上世纪70年代末离沪赴美,21世纪初又回沪定居。赴美前曾在上海人民美术出版社、上海美协任职,师从陈秋草、潘思同,又常年与朱屺嶦、应野平、谢之光、陆俨少、谢稚柳、唐云等前辈大家交游,跨越建国前后、改革开放前后和世纪之交,其青年时期即以入选莫斯科社会主义国家造型艺术展的水彩画作《上海人民公园雪景》名世,后来的山水创格亦深得其师兄程及和前辈大家谢稚柳、陈佩秋等人赞誉。他说,去乡20多年后重回上海定居的最大感受是,听听都在谈创新,看看都不断有新花样,但表面上热热闹闹,内里有不少却是空空洞洞。最感遗憾的是,画家朋友在一起谈画的少了,为艺术问题较真的更少了。与旦宅先生在一起,则还能谈画,还肯谈画,尤其是刚回国的那头几年,谈画还能谈到争论起来。他们曾结伴往雁荡山、黄山写生,一路上,不停地探讨书画问题。但到了最后这两年,旦宅先生却也不太愿意谈了。此外,高花阁陈佩秋也是令瞿谷量钦佩的,他说佩秋先生笔下至今还在变化、丰富,而且看她出席他人画展,那是真正会认真看,绝不因自己已是大家而忽视对他人艺术探索的观察分析甚至是学习吸收。

“真正的画家,应该是顺应心性去画,不是为了市场而画。顺应心性而画的人,自然会真正对绘画本身始终保持浓厚的兴趣,始终保持学习和探索的心态。”瞿谷量认为,老友旦宅对绘画的兴趣是至死未衰的。即便在生命尽头的最后一个月里,他还亲见旦宅先生半躺在医院的病床上,用剪刀把所读杂志上一幅人物摄影作品剪下来,留存好,说“这腿的姿态真漂亮,是可以入画的”。用一管丹青绘就不尽风流的刘旦宅,至死仍在观注美、欣赏美,并思考着如何创造美。

三

旦宅先生在知白堂的最后岁月,是选择了沉默的。记得第一次探望他,在出门前他告诉我,“我现在是三不,不动笔、不动口、不动腿。”不动笔是指不画画、不题画,不动口是对他人作品不做评价,不动腿大概就是指不出席活动或剪彩吧。他是笑着告诉我的,我听后心里却着实沉重。

近年来,艺术品拍卖市场如此火热,就旦宅先生作品而言,1979年创作的红楼金钗(十二屏)2003年中国嘉德拍卖成交价为89.1万元,2005年北京荣宝的拍卖会上,就已升至331.1万元,而谁能想到,火热的市场之外,知白堂里一片清寂。

“画出的画,没人欣赏,只是被买来卖去,没有意思,不画了。”旦宅先生曾对郑重先生如是说。

金钱或许能成就一些事物,但金钱也确乎会毁灭许多。在国画市场如此活跃的今天,我们也许该为画家们庆辛,他们远离了把艺术弃若敝屣的荒唐岁月,但那高企的无论真假的拍卖价格却也会令他们失去很多。当大家提起某位作者,总是只在议论市场价格;谈起某件作品,总是只在判断升值空间的时候,作为美的承载体的作品和创造者的作者,都已背离或者“被背离”最初激起其艺术冲动的本源很远很远。而当画家们的作品被简单直接画等号为多少人民币的时候,画室也就成为需要避嫌的“瓜田李下”,它会令逐利者趋之若鹜,却令真心喜好文化艺术却清贫而自尊者退避三舍。画家需要高山流水的知音雅乐,偏偏围绕者只唱肤浅的颂歌。被金钱垫高地位甚至是被泡沫拱至顶端的艺术家,幸,抑或不幸?

旦宅先生是如此清醒地洞悉了这一切吗?我们不得而知。但可以看见的是,他选择了远离喧嚣,坚持了知白堂的宁静和诗意,即便这份坚持到最后被衍化为他人议论中的清高孤傲,甚至是不近人情、斤斤计较。

但知其心意者毕竟还是不少,在他身后,朋友们常常忆起他的人格、画品,赞誉不断。曾为他出版过数册画集的画家、书画理论家卢辅圣曾说,刘旦宅已几乎有十年时间不再出现在各类社交活动中,处于一种“隐”的状态中,这或许是性情清淡,也可能是对许多问题有自己坚持的看法。

他在坚持什么?

对于书画之道,我是个门外汉,也不做收藏、投资,作为生于上世纪70年代的一名“新上海人”,对沪上画坛老一辈人可能有过的恩怨纠纷,也算一无所知。走进知白堂,结缘旦宅先生,于我而言,如访名山古刹,是一名钟情于中国传统文化的晚辈对文化传统的一次拜谒,旦宅先生是笔下万金的大画家也好,是千字百元的清贫学者也罢,并不重要。在我心里,尊重、向往和苦苦追慕的是一种精神、一种境界、一种文明的续接与传承,而书画在我当下尚为肤浅的认知中,被视作中国传统文化和审美意趣得以集中体现的载体之一,试图通过它,去触摸传统。

上世纪70年代出生的人中怀有与我类似想法的应该不少,我们生于那场浩劫之中或浩劫之后,我们未曾体验浩劫之前的人际关系、社会风尚尤其是文化传统,而恰恰在80年代出现过的“寻根热”、进入21世纪后的“民国热”,让我们耳闻了一些未曾实际领略的风流事物,它令我们遐想,渴求,尽管它可能是被美化和修饰过的,甚至是虚幻的。当前国人的书画热、国学热,透过看似浮躁的金钱利益追求的表象,是否也同样多多少少有这份追慕和向往呢。

平日里,也曾接触过一些画家,偶尔也参加过画家们的集体聚会。也许是未能深入,或者是风格不同,有一些所谓的画家是令人失望的,弥漫在画家圈子里的某种氛围也令人感到遗憾。而在那个夏末午后,当走进知白堂,我却从旦宅先生那里看到了我想寻找的东西,并进一步发现,我想寻找的,也正是知白堂在追求和坚持的。

他在坚持什么?

让我们再回到本文起首所讲述的那个下午,我所拍摄的那幅画展前言四条屏上,时年九十的王蘧常在前言中有这样一段表述:“君振奇人也,醉心老庄,余事游艺,尤胜于画。予谓其画多得之于象外,盖近乎道之法自然,肝胆冰雪,盖有得于庄生之曼衍。推其设色菁妙,岂得于关尹之谓紫气,更推其思维奇邃,其有愈于平子之思玄,于戏远矣。”

沪上连环画泰斗贺友直曾评价:“刘旦宅是一个真正的国画大家,国学底蕴深厚,饱览诗书,书法也写得很好。……而他为人的风骨、大度和正直,更值得画坛后人学习和敬仰。”

被誉为海派画家第一知音的郑重曾撰文:“在画家中,刘旦宅是位好读书,富玄想的人物,欢喜读的是老子、庄子及屈原的作品,此外像张衡(平子)的宣寄情志的《思玄赋》、《归田赋》这样的短文亦是爱不释卷的。”“画画、饮酒、下棋,在刘旦宅看来都是‘游于艺’,都是性情所致的游戏,都是在玩。……他百思不得其解的是:中国的思想文化为什么成熟得那样早,老庄哲理、屈骚、晋代书法、唐诗、宋画,为什么一出现都达到世界的顶峰?对这一现象的描述虽是重重叠叠,但难以找到圆满的答案而使他感到苍凉。想到今后的中国不会再出现这样的文化顶峰,又使他感到悲伤。”

“醉心老庄,余事游艺,尤胜于画”、“国学底蕴深厚,饱览诗书”、“想到今后的中国不会再出现这样的文化顶峰,又使他感到悲伤”,这些表述对我们了解旦宅先生的追求和坚持应该有所帮助。

有一次与旦宅先生交谈,他说,中国很早就有了戏剧,现在更是有了荧屏,历史人物多在其中有所表现。可是画人物,无论是仕女还是高士,千万不能照着舞台上、荧屏中的形象去画,那个形象是导演、演员心目中的形象。画家自己的笔下人物形象,应该是自己从书本中读出来的。他反复读老庄、读离骚、读李白、读杜甫、读红楼梦,总能在不同阶段读出不同的人物气质和形象来。

我说,岂不是像“一千个读者心中有一千个哈姆莱特一样,一千个读红楼梦的画家笔下就会有一千种金玉良缘”?

他继而阐发表示,人物画最要紧的是传神,这个神,其实就是对象的气质和精神,不同的画家,对对象的理解不同,就决定了笔下人物呈现出的气质和精神不同。从这个角度来说,理解到几分才能表达出几分,笔下人物的境界往往取决于作者的境界。人物画格的高低区别就在于此了。

这番话让我豁然开朗。我进而想到,当画家试图进入表达对象的境界之中时,对象的坚守往往就可能成为画家的坚守。人格影响画格,画格又何曾不一直在对作者的人格提出要求呢?中国文化最重“知行合一”,当审美的意趣、画格的追求与中国传统文化实现了对接,作为画家精神世界外化形态的生活状态甚至是生存方式的选择,又何尝不会试图与之对接而实现融合呢?

真正伟大的画家,绝不会只满足于技艺的完善,更不会简单地把书画理解为艺术——游艺之术,他必然会从对画格的要求、人格的要求,走向中国文化的更深远处。当书画与中国文化真正实现对接,它将自觉承担起文化传统表现载体和传达手段的作用,则书画所传递的审美意象必然要指向于“真”和“善”,没有真的美,是无力的,缺乏善的美,是妖冶的。

笔下求美,为人求真,行事求善。知白堂是否在作如此坚持?

刘旦宅香港画展前言四条屏,由王遽常书:

刘君旦宅将展画于香港,先期集画属题。君振奇人也,醉心老庄,余事游艺,尤胜 于画。予谓其画多得之于象外,盖近乎道之法自然,肝胆冰雪,盖有得于庄生之曼衍。推其设色菁妙,岂得于关尹之谓紫气,更推其思维奇邃,其有愈于平子之思玄,于戏远矣。当乞正之。王蘧常时年九十

时间过得飞快。

又一次接到瞿谷量的电话约我探望旦宅先生,已是2010年年初,先生已身处中山医院的病房。这时候才听说,过去这近一年的时间里,旦宅先生多次问起过我这个年轻人,还曾备好画册准备题赠,先生还赞许我关于他人画作的一篇谈艺短文,夸我写得好。其实我知道,老人是过誉了,那篇偶尔为之的门外谈艺文章极不成熟,但老人定是从文中看出了一个晚辈对传统、对文化的敬重甚至是敬畏而倍加赞许。他赞许的应是一种诚恳的态度。

于是就发愿要常常去探视病房中的他,也的确连续去了两趟,并与老人相约,等他身体康复一些,陆续做些访谈。

那段时间里,去探视最多的恐怕是也已74岁高龄的谷量先生了,他基本是隔天一次,去陪老友坐坐。尤其让我感动的是,其间,有一次我去谷量先生家,见他把一盆名贵兰花放在客厅,旁边摆了小功率的取暖器和加湿器。谷量是沪上养兰名家,但他的兰花都养在阳台温室内,今天怎么拿进客厅了呢?瞿谷量说,刘旦宅喜欢兰花,自己把这盆兰花拿进客厅,催一催花期,你看,已经快开了,开了就拿到病房去,让他看了高兴高兴。

这就是老一辈的人心、人情。

2010年2月18日,我去青浦忙公务,回市区时带了一盒特别新鲜的有机草莓,想送给旦宅先生尝尝。赶到医院已将近晚上8点,旦宅先生的病房只开着一个微弱的廊灯。我轻轻走进病房,用手势同陪护人员打了招呼就准备退出,不想,已经躺下休息的旦宅先生开了口:

“谁啊?”

我只好应声:“是我。”

“哦,你来了。”

话语间,旦宅先生就要支起身体坐起来,我连忙上前,请他不用起身,并表示我马上就要走。可旦宅先生说,“来了就坐会儿吧。”为了防止他起身,我搬张凳子坐到他的床头边。他让护工把床头的灯打开。床灯亮度不高,略带昏黄,从上方投射过来,照着他的脸,映得长髯格外银亮。旦宅先生没有戴眼镜,尽管鼻孔插着吸氧软管,但神情平和,放松,就像晚间即将入寝的一位正常老人。只是,身体包裹在白色被子里,看上去体积很小,人,想必已经很消瘦。

“今天想起对人物画的一个感受,您听听有没有道理。”看先生一直睁眼看着我,我打破了病房的沉寂,想简单聊两句。

我说,你过去告诉我人物画关键是要传神,那什么叫传神呢,是否可以拿摄影做个比喻:好的画家画人物,就像好的摄影师拍人物,是“抓拍”,咔嚓一下,抓住了对象在活动中或在某种状态下最具特质的那一瞬间,这一瞬间,既承接了前,还无法预知后;而不好的画家画人物,像是“摆拍”,对象的姿态是有了,却是固化的、死板的,而非灵动和变化的。

我讲话的时候,旦宅先生一直侧头看着我。听我讲完,他却把头转正,目光移开,向室内的暗处停了停,似乎在思考,又仿佛瞬间走了神。然后他又慢慢把头转向我,目光有点怔怔的,但声音清晰却肯定地说:“跟你聊天,对我很有启发,很有帮助。”

稍停,他又说了一句:“欢迎你白天一定再多来聊聊。”

担心思考会影响休息,我随即打住了话头,起身告别。旦宅先生没有再挽留,似乎打算沉沉睡去。

不成想,这一别竟是永别。

过了两天,在我打算再次前往探望的时候,听说旦宅先生被发现肺部积水,进了重症监护病房,目前不能探视。再过几日,我开始忙于赴京出差的行前准备,想等3月中旬回来,应该可以去探望了吧。

3月3日上午9点3刻左右,我与很多人一起,在龙柏饭店的大堂等候送我们前往虹桥机场的车辆。等待中,我独自闲逛到大堂二楼,一眼看到挂在正对楼梯的墙壁上的一幅丈二匹之巨的水墨画作,虽是一件印刷复制品,却仍然笔酣墨畅,难掩神气。

这是一幅画家们合作的松柏兰竹梅石图,满幅图中隐藏有画家们的标注:竹旁注有“屺嶦”、松下注有“青霞”,另有“张雪父、唐云兰”、“陆俨少梅”、“蔡天雄草”、“任永恭”、“稚柳”等签名,在画作的右上方,藏有四字:“旦宅凌霄”。

画上有两人作了长题:

“元宵佳节,物阜年丰,笔飞墨舞,开创新风。癸亥元宵与涵老、屺老等老哥乘兴合作此图,以纪胜事。小弟王个簃赋小诗一首”;

“癸亥元宵,人寿年丰。沪上画家会于龙柏,诸老健硕,恭祝长寿,名家辈出,尤堪欣慰。集珍贵之笔,留以志念。汪道涵”。

那个癸亥年,应是1983年。那是海上画坛在经受了史无前例的风暴洗劫后,重新迎来了草长莺飞的春天。前辈依然遒劲,少壮正在成长,那是一个怎样的时代!

感慨中,登机赴京。晚7点左右,在酒店客房里的我,接到电话:“旦宅先生走了”。

我愕然无语,仅仅数小时前的龙柏所见,竟是冥冥中旦宅先生与我的最后一次交流,像一个满含提示意味的告别……

五

当我走进知白堂的时候,从没想到那已经是旦宅先生生命的尾声,甚至当我坐在中山医院他的病床前时,还始终觉得他能再健康地走出去。他那么开朗、坚强、镇定,目光清澈、锐利而饱含善意,一丝委顿和慌乱都未曾流露过,就像他笔下那些身逢逆境的高古名士。

但最后的岁月里,旦宅先生确乎是过于寂寞了。他因了内心的坚守和完美而高远的追求日益感受到艺术之途的寂寞,因这份艺术之途的寂寞而被强化的为人、个性和似乎特别的做派,使之与现实外界日益疏离,艺术之途的寂寞感则又因这份现实的疏离而更加强烈。

知白堂的这份寂寞,令我想起史家陈寅恪在《元白诗笺证稿》中的一段议论:

“纵览史乘,凡士大夫阶级之转移升降,往往与道德标准及社会风习之变迁有关。当其新旧蜕嬗之间际,常呈一纷纭综错之情态,即新道德标准与旧道德标准,新社会风气与旧社会风气并存杂用,各是其是,而互非其非也。斯诚亦事实之无可如何者。虽然,值此道德标准社会风习纷乱变易之时,此转移升降之士大夫阶级之人,有贤不肖拙巧之分别,而其贤者拙者,常感受苦痛,终于消灭而后已。其不肖者巧者,则多享受欢乐,往往富贵荣显,身泰名遂。其故何也?由于善利用或不善利用此两种以上不同之标准及习俗,以应付此环境而已。”

旦宅先生是惯读诗书的,不知他是否看过这段文字,亦不知若他看过,会生发什么样的联想。

真正的艺术家,恐怕是不惧于生前寂寞的,其与作品融为一体的强烈个性,更不会为了迎合市场的炒作和庸人们的鼓吹而改变或压制。多少年后,市场的狂欢、炒家的长袖善舞都将灰飞烟灭,作品,唯有真正优秀的作品和那些真正可贵的品质,会在中国文化的历史长河中沉淀、显影,并越来越清晰。

但我始终感到遗憾,又一个春天来了,我想,倘若旦宅先生还在,真应该大起胆子,约他走出知白堂,常出去转转。也许,我们会走到街口的这家餐厅,会因了它“梵高”的名字,到店里坐坐,或者,索性就敞坐在店门口的椅子上,让阳光直接洒在身上,让风就吹在脸上,一起看安亭路上的绿树和热热闹闹的过往行人。

那该多好。

龙年惊蛰前忆写于沪上怀鹤轩,听左翼伟管子独奏《云山如梦》

链接地址:http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2012-03/05/content_593518.htm

标题:寂寞知白堂

作者:楚林

2008年,作者第一次到知白堂时,郑重(左)与刘旦宅(右)交谈,刘旦宅之子刘天暐(中)在一侧读书。

在最后的岁月里,旦宅先生日益感受到艺术之途的寂寞,由此被强化的为人、个性和作派使之与现实日益疏离,艺术之途的寂寞感又因现实的疏离而更加强烈。

一

好久没从那里走过了,这一日突然发现,路口新开了一家餐厅,里外都是明亮的黄色,餐厅的名字叫“梵高”。站在餐厅门口,抬头看招牌上的字,一恍惚,想起4年前的那个夏末午后,就在这永嘉路、安亭路口,我等待乘地铁过来的郑重先生,经他带路,慢悠悠、慢悠悠走进安亭路的一幢老楼,乘狭小的电梯,上二楼,敲门,进客厅。迎面一位长者立于阔大的书桌前,长髯雪白,一脸朗笑,连连拱手迎客,身后的窗外,绿树掩映,斜阳斑驳,一派静穆祥和。

那银髯长者,就是刘旦宅先生了。

初进知白堂,算是偶然。第一次拜会,我是去客串摄影师的,拍摄对象是若干年前王遽常先生为刘旦宅香港画展作前言所书的四条屏,郑重先生拟撰文介绍,需要配图,找了我这个年轻朋友去帮忙拍照。

拍照片很快,咔嚓几下就结束了,但老先生很重视,指挥刘公子天暐把壁前低几上的几件摆设一一搬开,理得清清爽爽,让我多个角度拍了好几张。拍完照,就是聊天,旦宅先生与郑重对坐于客厅里那张阔大的书桌,刘师母、天暐兄和我恭坐旁边。那书桌过去想必是画案,但如今堆满的只是书籍、杂志和各类纸质资料,毛笔倒是还有几管,但从笔毫松散的程度看,是许久未曾吮墨了。倘若不是身后书架上一本本的画册作为主人身份的提示,知白堂俨然已成书斋。

那天下午,两位老先生谈了很久,话题极散,从报纸上的热点新闻谈到《寒食帖》何以被称为“天下第三行书”,从“大师工作室”的是非谈到李白诗作的境界理解,又谈到当今画坛的造假现象。印象深的是,关于书画造假,旦宅先生说当年程十发发老讲过“卓别林若去参加‘模仿卓别林大赛’未必能获头奖”的笑话,说造假者往往会刻意突出某一画家的风格特点,而且惟恐不及,如此一来往往就会“过头”,与真画比,外行人反倒觉得真作“风格不够强烈”。这样的造假,看破很容易,假就假在风格太“凶”,云云。就这样,与画有关的、与画无关的,天马行空,随意杂谈,直到暮色临窗。

两个多小时的交谈中,旦宅先生始终兴致盎然,思路敏捷,谈观点谈看法提批评坦率尖锐却也不失幽默宽厚。看得出,好久没这样畅谈过了。天暐兄和我恭坐旁边,没怎么插话。最后还是在刘师母“下次再来聊”的劝说下,两位老先生停下了话头,但临送到门口,倚着门框,又谈了一通。

不久,文汇报《笔会》刊出郑重文章《好久不见刘旦宅》。是啊,好久不见刘旦宅了,尤其在热热闹闹的社交场所和媒体的版面上。

二

再去是当年中秋,带了一份龙华寺的中秋素饼登门,旦宅先生既未拒绝也未客气言谢,他明白于我而言,是晚辈执旧礼对长者的一份尊重,我无他意,他亦不必在意。与旦宅先生及其家人的交往中,我感觉知白堂人是偏于谦逊、严谨、内敛、节制的,行事做派、待人接物重规矩、讲礼数,自有一套法度。知白堂里的氛围,与其画作传达出的某些意境和特点,是有暗合之处的。

那次中秋探望,由海上旅美画家瞿谷量陪同。松云石屋主人瞿谷量浸淫山水笔墨数十年,中西融合,别创一格,是知白堂相知相交近50年的老友,也是旦宅先生晚年乐于与之谈艺的画家朋友之一。谷量先生带去近年创作的一幅六尺黄山画作和一幅《李白忆旧游帖》的临习之作,请旦宅先生品鉴。当画作徐徐展开,看似已将画室作书斋的旦宅先生,仿佛瞬间入定,神情凝重,目光专注,不言不语,沉入画中。

那一刹,旁观的我明白,旦宅先生心中,哪里能割舍下绘事。即便他全身的绘画细胞闭合,但只要真正有所触动,瞬间就能绽开,释放出无穷的能量。

此番触动,是有感于瞿谷量对书画艺术纯净而执著的追求。记得旦宅先生看完画作说了句:“在你想走的这条路上,你已经走到极致了。”话语里有欣慰,有赞许,有感佩,也有思索和保留。瞿谷量的山水画作是存在一定争议的,但奇怪的是这争论往往不是“好坏”之争,而是“中西”之辩。对于瞿谷量中西融合的山水画创格,旦宅先生是熟悉的。据谷量先生说,他一直没做过简单评价,而是乐于见证瞿谷量的探索,并认为瞿谷量那份对艺术发自内心、脱离功利的纯净追求是极为难得的。正基于此,无论瞿谷量去美前、回国后,知白堂始终对他敞开大门,即便是在旦宅先生身居病榻、婉谢探望的最后日子,瞿谷量也能时时前往探视陪伴。

“50多年的老朋友啦!”瞿谷量告诉我,50多年交往下来,可以负责任地说,旦宅先生是真正为人正直、正派的人,有气度、有风骨,讲真话,不虚伪,不敷衍,是有着老派传统的绘事大家。在艺术追求上,极其投入,而且他本事真大,是可以做到画什么像什么,无论何种题材,只要想画,就能画好。其绘人物毫无疑问是当代第一,其他方面也一点不弱,题材涉猎之广是罕见的。

瞿谷量上世纪70年代末离沪赴美,21世纪初又回沪定居。赴美前曾在上海人民美术出版社、上海美协任职,师从陈秋草、潘思同,又常年与朱屺嶦、应野平、谢之光、陆俨少、谢稚柳、唐云等前辈大家交游,跨越建国前后、改革开放前后和世纪之交,其青年时期即以入选莫斯科社会主义国家造型艺术展的水彩画作《上海人民公园雪景》名世,后来的山水创格亦深得其师兄程及和前辈大家谢稚柳、陈佩秋等人赞誉。他说,去乡20多年后重回上海定居的最大感受是,听听都在谈创新,看看都不断有新花样,但表面上热热闹闹,内里有不少却是空空洞洞。最感遗憾的是,画家朋友在一起谈画的少了,为艺术问题较真的更少了。与旦宅先生在一起,则还能谈画,还肯谈画,尤其是刚回国的那头几年,谈画还能谈到争论起来。他们曾结伴往雁荡山、黄山写生,一路上,不停地探讨书画问题。但到了最后这两年,旦宅先生却也不太愿意谈了。此外,高花阁陈佩秋也是令瞿谷量钦佩的,他说佩秋先生笔下至今还在变化、丰富,而且看她出席他人画展,那是真正会认真看,绝不因自己已是大家而忽视对他人艺术探索的观察分析甚至是学习吸收。

“真正的画家,应该是顺应心性去画,不是为了市场而画。顺应心性而画的人,自然会真正对绘画本身始终保持浓厚的兴趣,始终保持学习和探索的心态。”瞿谷量认为,老友旦宅对绘画的兴趣是至死未衰的。即便在生命尽头的最后一个月里,他还亲见旦宅先生半躺在医院的病床上,用剪刀把所读杂志上一幅人物摄影作品剪下来,留存好,说“这腿的姿态真漂亮,是可以入画的”。用一管丹青绘就不尽风流的刘旦宅,至死仍在观注美、欣赏美,并思考着如何创造美。

三

旦宅先生在知白堂的最后岁月,是选择了沉默的。记得第一次探望他,在出门前他告诉我,“我现在是三不,不动笔、不动口、不动腿。”不动笔是指不画画、不题画,不动口是对他人作品不做评价,不动腿大概就是指不出席活动或剪彩吧。他是笑着告诉我的,我听后心里却着实沉重。

近年来,艺术品拍卖市场如此火热,就旦宅先生作品而言,1979年创作的红楼金钗(十二屏)2003年中国嘉德拍卖成交价为89.1万元,2005年北京荣宝的拍卖会上,就已升至331.1万元,而谁能想到,火热的市场之外,知白堂里一片清寂。

“画出的画,没人欣赏,只是被买来卖去,没有意思,不画了。”旦宅先生曾对郑重先生如是说。

金钱或许能成就一些事物,但金钱也确乎会毁灭许多。在国画市场如此活跃的今天,我们也许该为画家们庆辛,他们远离了把艺术弃若敝屣的荒唐岁月,但那高企的无论真假的拍卖价格却也会令他们失去很多。当大家提起某位作者,总是只在议论市场价格;谈起某件作品,总是只在判断升值空间的时候,作为美的承载体的作品和创造者的作者,都已背离或者“被背离”最初激起其艺术冲动的本源很远很远。而当画家们的作品被简单直接画等号为多少人民币的时候,画室也就成为需要避嫌的“瓜田李下”,它会令逐利者趋之若鹜,却令真心喜好文化艺术却清贫而自尊者退避三舍。画家需要高山流水的知音雅乐,偏偏围绕者只唱肤浅的颂歌。被金钱垫高地位甚至是被泡沫拱至顶端的艺术家,幸,抑或不幸?

旦宅先生是如此清醒地洞悉了这一切吗?我们不得而知。但可以看见的是,他选择了远离喧嚣,坚持了知白堂的宁静和诗意,即便这份坚持到最后被衍化为他人议论中的清高孤傲,甚至是不近人情、斤斤计较。

但知其心意者毕竟还是不少,在他身后,朋友们常常忆起他的人格、画品,赞誉不断。曾为他出版过数册画集的画家、书画理论家卢辅圣曾说,刘旦宅已几乎有十年时间不再出现在各类社交活动中,处于一种“隐”的状态中,这或许是性情清淡,也可能是对许多问题有自己坚持的看法。

他在坚持什么?

对于书画之道,我是个门外汉,也不做收藏、投资,作为生于上世纪70年代的一名“新上海人”,对沪上画坛老一辈人可能有过的恩怨纠纷,也算一无所知。走进知白堂,结缘旦宅先生,于我而言,如访名山古刹,是一名钟情于中国传统文化的晚辈对文化传统的一次拜谒,旦宅先生是笔下万金的大画家也好,是千字百元的清贫学者也罢,并不重要。在我心里,尊重、向往和苦苦追慕的是一种精神、一种境界、一种文明的续接与传承,而书画在我当下尚为肤浅的认知中,被视作中国传统文化和审美意趣得以集中体现的载体之一,试图通过它,去触摸传统。

上世纪70年代出生的人中怀有与我类似想法的应该不少,我们生于那场浩劫之中或浩劫之后,我们未曾体验浩劫之前的人际关系、社会风尚尤其是文化传统,而恰恰在80年代出现过的“寻根热”、进入21世纪后的“民国热”,让我们耳闻了一些未曾实际领略的风流事物,它令我们遐想,渴求,尽管它可能是被美化和修饰过的,甚至是虚幻的。当前国人的书画热、国学热,透过看似浮躁的金钱利益追求的表象,是否也同样多多少少有这份追慕和向往呢。

平日里,也曾接触过一些画家,偶尔也参加过画家们的集体聚会。也许是未能深入,或者是风格不同,有一些所谓的画家是令人失望的,弥漫在画家圈子里的某种氛围也令人感到遗憾。而在那个夏末午后,当走进知白堂,我却从旦宅先生那里看到了我想寻找的东西,并进一步发现,我想寻找的,也正是知白堂在追求和坚持的。

他在坚持什么?

让我们再回到本文起首所讲述的那个下午,我所拍摄的那幅画展前言四条屏上,时年九十的王蘧常在前言中有这样一段表述:“君振奇人也,醉心老庄,余事游艺,尤胜于画。予谓其画多得之于象外,盖近乎道之法自然,肝胆冰雪,盖有得于庄生之曼衍。推其设色菁妙,岂得于关尹之谓紫气,更推其思维奇邃,其有愈于平子之思玄,于戏远矣。”

沪上连环画泰斗贺友直曾评价:“刘旦宅是一个真正的国画大家,国学底蕴深厚,饱览诗书,书法也写得很好。……而他为人的风骨、大度和正直,更值得画坛后人学习和敬仰。”

被誉为海派画家第一知音的郑重曾撰文:“在画家中,刘旦宅是位好读书,富玄想的人物,欢喜读的是老子、庄子及屈原的作品,此外像张衡(平子)的宣寄情志的《思玄赋》、《归田赋》这样的短文亦是爱不释卷的。”“画画、饮酒、下棋,在刘旦宅看来都是‘游于艺’,都是性情所致的游戏,都是在玩。……他百思不得其解的是:中国的思想文化为什么成熟得那样早,老庄哲理、屈骚、晋代书法、唐诗、宋画,为什么一出现都达到世界的顶峰?对这一现象的描述虽是重重叠叠,但难以找到圆满的答案而使他感到苍凉。想到今后的中国不会再出现这样的文化顶峰,又使他感到悲伤。”

“醉心老庄,余事游艺,尤胜于画”、“国学底蕴深厚,饱览诗书”、“想到今后的中国不会再出现这样的文化顶峰,又使他感到悲伤”,这些表述对我们了解旦宅先生的追求和坚持应该有所帮助。

有一次与旦宅先生交谈,他说,中国很早就有了戏剧,现在更是有了荧屏,历史人物多在其中有所表现。可是画人物,无论是仕女还是高士,千万不能照着舞台上、荧屏中的形象去画,那个形象是导演、演员心目中的形象。画家自己的笔下人物形象,应该是自己从书本中读出来的。他反复读老庄、读离骚、读李白、读杜甫、读红楼梦,总能在不同阶段读出不同的人物气质和形象来。

我说,岂不是像“一千个读者心中有一千个哈姆莱特一样,一千个读红楼梦的画家笔下就会有一千种金玉良缘”?

他继而阐发表示,人物画最要紧的是传神,这个神,其实就是对象的气质和精神,不同的画家,对对象的理解不同,就决定了笔下人物呈现出的气质和精神不同。从这个角度来说,理解到几分才能表达出几分,笔下人物的境界往往取决于作者的境界。人物画格的高低区别就在于此了。

这番话让我豁然开朗。我进而想到,当画家试图进入表达对象的境界之中时,对象的坚守往往就可能成为画家的坚守。人格影响画格,画格又何曾不一直在对作者的人格提出要求呢?中国文化最重“知行合一”,当审美的意趣、画格的追求与中国传统文化实现了对接,作为画家精神世界外化形态的生活状态甚至是生存方式的选择,又何尝不会试图与之对接而实现融合呢?

真正伟大的画家,绝不会只满足于技艺的完善,更不会简单地把书画理解为艺术——游艺之术,他必然会从对画格的要求、人格的要求,走向中国文化的更深远处。当书画与中国文化真正实现对接,它将自觉承担起文化传统表现载体和传达手段的作用,则书画所传递的审美意象必然要指向于“真”和“善”,没有真的美,是无力的,缺乏善的美,是妖冶的。

笔下求美,为人求真,行事求善。知白堂是否在作如此坚持?

刘旦宅香港画展前言四条屏,由王遽常书:

刘子吾当儁,平生醉老庄。自然通画理,曼衍濯灵肠。紫气调诸色,玄思到八方。誉流遍香海,彩笔跃三光。 戊辰季秋

刘君旦宅将展画于香港,先期集画属题。君振奇人也,醉心老庄,余事游艺,尤胜 于画。予谓其画多得之于象外,盖近乎道之法自然,肝胆冰雪,盖有得于庄生之曼衍。推其设色菁妙,岂得于关尹之谓紫气,更推其思维奇邃,其有愈于平子之思玄,于戏远矣。当乞正之。王蘧常时年九十

四

时间过得飞快。

又一次接到瞿谷量的电话约我探望旦宅先生,已是2010年年初,先生已身处中山医院的病房。这时候才听说,过去这近一年的时间里,旦宅先生多次问起过我这个年轻人,还曾备好画册准备题赠,先生还赞许我关于他人画作的一篇谈艺短文,夸我写得好。其实我知道,老人是过誉了,那篇偶尔为之的门外谈艺文章极不成熟,但老人定是从文中看出了一个晚辈对传统、对文化的敬重甚至是敬畏而倍加赞许。他赞许的应是一种诚恳的态度。

于是就发愿要常常去探视病房中的他,也的确连续去了两趟,并与老人相约,等他身体康复一些,陆续做些访谈。

那段时间里,去探视最多的恐怕是也已74岁高龄的谷量先生了,他基本是隔天一次,去陪老友坐坐。尤其让我感动的是,其间,有一次我去谷量先生家,见他把一盆名贵兰花放在客厅,旁边摆了小功率的取暖器和加湿器。谷量是沪上养兰名家,但他的兰花都养在阳台温室内,今天怎么拿进客厅了呢?瞿谷量说,刘旦宅喜欢兰花,自己把这盆兰花拿进客厅,催一催花期,你看,已经快开了,开了就拿到病房去,让他看了高兴高兴。

这就是老一辈的人心、人情。

2010年2月18日,我去青浦忙公务,回市区时带了一盒特别新鲜的有机草莓,想送给旦宅先生尝尝。赶到医院已将近晚上8点,旦宅先生的病房只开着一个微弱的廊灯。我轻轻走进病房,用手势同陪护人员打了招呼就准备退出,不想,已经躺下休息的旦宅先生开了口:

“谁啊?”

我只好应声:“是我。”

“哦,你来了。”

话语间,旦宅先生就要支起身体坐起来,我连忙上前,请他不用起身,并表示我马上就要走。可旦宅先生说,“来了就坐会儿吧。”为了防止他起身,我搬张凳子坐到他的床头边。他让护工把床头的灯打开。床灯亮度不高,略带昏黄,从上方投射过来,照着他的脸,映得长髯格外银亮。旦宅先生没有戴眼镜,尽管鼻孔插着吸氧软管,但神情平和,放松,就像晚间即将入寝的一位正常老人。只是,身体包裹在白色被子里,看上去体积很小,人,想必已经很消瘦。

“今天想起对人物画的一个感受,您听听有没有道理。”看先生一直睁眼看着我,我打破了病房的沉寂,想简单聊两句。

我说,你过去告诉我人物画关键是要传神,那什么叫传神呢,是否可以拿摄影做个比喻:好的画家画人物,就像好的摄影师拍人物,是“抓拍”,咔嚓一下,抓住了对象在活动中或在某种状态下最具特质的那一瞬间,这一瞬间,既承接了前,还无法预知后;而不好的画家画人物,像是“摆拍”,对象的姿态是有了,却是固化的、死板的,而非灵动和变化的。

我讲话的时候,旦宅先生一直侧头看着我。听我讲完,他却把头转正,目光移开,向室内的暗处停了停,似乎在思考,又仿佛瞬间走了神。然后他又慢慢把头转向我,目光有点怔怔的,但声音清晰却肯定地说:“跟你聊天,对我很有启发,很有帮助。”

稍停,他又说了一句:“欢迎你白天一定再多来聊聊。”

担心思考会影响休息,我随即打住了话头,起身告别。旦宅先生没有再挽留,似乎打算沉沉睡去。

不成想,这一别竟是永别。

过了两天,在我打算再次前往探望的时候,听说旦宅先生被发现肺部积水,进了重症监护病房,目前不能探视。再过几日,我开始忙于赴京出差的行前准备,想等3月中旬回来,应该可以去探望了吧。

3月3日上午9点3刻左右,我与很多人一起,在龙柏饭店的大堂等候送我们前往虹桥机场的车辆。等待中,我独自闲逛到大堂二楼,一眼看到挂在正对楼梯的墙壁上的一幅丈二匹之巨的水墨画作,虽是一件印刷复制品,却仍然笔酣墨畅,难掩神气。

这是一幅画家们合作的松柏兰竹梅石图,满幅图中隐藏有画家们的标注:竹旁注有“屺嶦”、松下注有“青霞”,另有“张雪父、唐云兰”、“陆俨少梅”、“蔡天雄草”、“任永恭”、“稚柳”等签名,在画作的右上方,藏有四字:“旦宅凌霄”。

画上有两人作了长题:

“元宵佳节,物阜年丰,笔飞墨舞,开创新风。癸亥元宵与涵老、屺老等老哥乘兴合作此图,以纪胜事。小弟王个簃赋小诗一首”;

“癸亥元宵,人寿年丰。沪上画家会于龙柏,诸老健硕,恭祝长寿,名家辈出,尤堪欣慰。集珍贵之笔,留以志念。汪道涵”。

那个癸亥年,应是1983年。那是海上画坛在经受了史无前例的风暴洗劫后,重新迎来了草长莺飞的春天。前辈依然遒劲,少壮正在成长,那是一个怎样的时代!

感慨中,登机赴京。晚7点左右,在酒店客房里的我,接到电话:“旦宅先生走了”。

我愕然无语,仅仅数小时前的龙柏所见,竟是冥冥中旦宅先生与我的最后一次交流,像一个满含提示意味的告别……

五

当我走进知白堂的时候,从没想到那已经是旦宅先生生命的尾声,甚至当我坐在中山医院他的病床前时,还始终觉得他能再健康地走出去。他那么开朗、坚强、镇定,目光清澈、锐利而饱含善意,一丝委顿和慌乱都未曾流露过,就像他笔下那些身逢逆境的高古名士。

但最后的岁月里,旦宅先生确乎是过于寂寞了。他因了内心的坚守和完美而高远的追求日益感受到艺术之途的寂寞,因这份艺术之途的寂寞而被强化的为人、个性和似乎特别的做派,使之与现实外界日益疏离,艺术之途的寂寞感则又因这份现实的疏离而更加强烈。

知白堂的这份寂寞,令我想起史家陈寅恪在《元白诗笺证稿》中的一段议论:

“纵览史乘,凡士大夫阶级之转移升降,往往与道德标准及社会风习之变迁有关。当其新旧蜕嬗之间际,常呈一纷纭综错之情态,即新道德标准与旧道德标准,新社会风气与旧社会风气并存杂用,各是其是,而互非其非也。斯诚亦事实之无可如何者。虽然,值此道德标准社会风习纷乱变易之时,此转移升降之士大夫阶级之人,有贤不肖拙巧之分别,而其贤者拙者,常感受苦痛,终于消灭而后已。其不肖者巧者,则多享受欢乐,往往富贵荣显,身泰名遂。其故何也?由于善利用或不善利用此两种以上不同之标准及习俗,以应付此环境而已。”

旦宅先生是惯读诗书的,不知他是否看过这段文字,亦不知若他看过,会生发什么样的联想。

真正的艺术家,恐怕是不惧于生前寂寞的,其与作品融为一体的强烈个性,更不会为了迎合市场的炒作和庸人们的鼓吹而改变或压制。多少年后,市场的狂欢、炒家的长袖善舞都将灰飞烟灭,作品,唯有真正优秀的作品和那些真正可贵的品质,会在中国文化的历史长河中沉淀、显影,并越来越清晰。

但我始终感到遗憾,又一个春天来了,我想,倘若旦宅先生还在,真应该大起胆子,约他走出知白堂,常出去转转。也许,我们会走到街口的这家餐厅,会因了它“梵高”的名字,到店里坐坐,或者,索性就敞坐在店门口的椅子上,让阳光直接洒在身上,让风就吹在脸上,一起看安亭路上的绿树和热热闹闹的过往行人。

那该多好。

龙年惊蛰前忆写于沪上怀鹤轩,听左翼伟管子独奏《云山如梦》

链接地址:http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2012-03/05/content_593518.htm