来源:解放日报(整版报道) 2025年7月11日 4版

标题:江海同源心相连 沪藏携手赋新篇

作者:任俊锰/于量

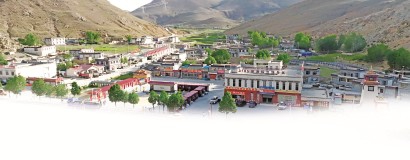

拉孜县强公村“3185”服务区

定日县森嘎村重建项目

亚东县庞达村

拉孜县吉角村人人创新中心

萨迦藜麦丰收

江孜氆氇工坊

“上海—日喀则”直飞航线正式通航。

定日县青少年参加中超开幕式并领唱国歌。

日喀则市人民医院开展西藏首例脊柱微创内镜手术。

日喀则市上海实验学校组队参加全国青少年模拟政协活动。

文/任俊锰 于量

从东海之滨到雪域高原,“万里之遥”是上海援藏的客观距离;从平均海拔不足4米的上海,奔赴平均海拔超4000米的日喀则,是上海援藏的攀升跨度。

奔赴万里之外、驻足千倍海拔。自1995年5月17日上海市首批援藏干部来到日喀则,30年来已有10批次900多名援藏干部人才压茬接力,始终按照“中央要求、日喀则所需、上海所能”原则,先后推动实施超2000个援藏项目。

2022年7月,上海市第十批110名援藏干部人才接过接力棒,聚焦抓好“稳定、发展、生态、强边”四件大事,坚持三产融合、文旅拓展、乡村和美、智慧赋能,以“改善民生、凝聚人心”为出发点和落脚点,探索创新发展举措,让沪藏两地同心浇灌的幸福之花绽放雪域高原,与当地干部群众共同绘就“绿山青水就是金山银山”的美好画卷。

聚焦“三交”创新平台举措

铸牢中华民族共同体意识

多年来,上海援藏坚持以“铸牢中华民族共同体意识”为主线,促进各民族全面交往、广泛交流、深度交融。同时务实强化文化浸润,持续将沪藏“三交”工作打造成民族团结的文化项目、品牌工程。

去年6月,上海援藏与上海申花足球俱乐部联合举办双“30年”援藏公益活动,邀请日喀则青少年到比赛现场,由曾身患严重脊柱侧弯、经上海医生救治后挺直腰杆的藏族小朋友达娃吉拉和援藏干部人才子女赛前共同领唱国歌;今年3月,上海援藏干部带领4名定日灾区青少年到上海参加中超开幕式并领唱国歌。

足球等青少年喜爱的体育运动,是上海援藏开展“三交”活动的重要载体。今年5月20日,日喀则—阿根廷萨尔塔省国际青少年足球交流赛在日喀则市上海实验学校举行,尽管语言不通、文化存异,但对足球的纯粹热爱跨越了两万公里,让中阿两国青少年在“一带一路”国际文化交流中增加了解、增进友谊。

促成这项跨国文体互动的背后,是上海援藏的另一项创新举措——援藏旅游包机。5月18日,“上海—日喀则入境旅游包机首航活动”在上海虹桥机场启动,67名来自阿根廷、日本的外籍游客登上首班入境旅游包机,这是日喀则首次迎来入境旅游包机、首次举办国际性文旅体融合特色活动。

“航空+旅游”是上海文旅援藏的重要抓手。2023年,上海援藏首推“上海—日喀则援藏旅游包机”;2024年,迭代推出“上海—尼泊尔加德满都—日喀则跨境旅游包机”;今年则在上海入境外籍游客的旅游路线上拓展出西藏旅游“新天路”。目前,累计执飞18架次,游客超1800人次,对日喀则深度游市场培育、西藏文旅产业高质量发展意义重大。

此外,在上海援藏支持下,日喀则市上海实验学校与西藏大学、复旦大学和上海师范大学等高校推进大中小学思政课一体化建设工作,构建起“世界屋脊上的大思政课”。这堂思政课不仅上到青稞地、边境县和珠峰脚下、青藏铁路边,还上到拉孜人人创新中心、江孜氆氇作坊和亚东边境村这些上海援藏工作的新场景中,特别是萨迦天文台这样参与嫦娥探月工程等重大科研项目、实现日喀则大科学装置“零”的突破的新领域,以身临其境的方式,将思政小课堂与社会大课堂相结合,********,铸牢中华民族共同体意识。

聚焦安居打造示范样板

夯实幸福美好生活起点

今年1月7日,日喀则市定日县发生6.8级地震。面对突发灾情,上海市第十批援藏干部人才立刻分批有序返藏,结合实际投入一线抗震救灾工作。上海市委市政府高度重视,全力支持上海援藏加强前后方协调,同步统筹推进震后重建工作。

震后两天,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司的先遣队伍抵达日喀则,着手开展灾情考察和村庄重建设计。随后,上海建工集团也紧急抽调人力,于1月21日在当地成立了上海建工定日县灾后援建指挥部。

长所乡森嘎村是此次地震重灾区之一,让600余名受灾群众早日住上新房、实现安居是头等大事。3月11日,森嘎村上海援建项目正式启动;5月11日,森嘎村地震灾后恢复重建首栋民房正式封顶;6月末,126户民房均完成封顶,项目充分体现了上海速度、上海力度。

森嘎村重建项目是上海援藏工作理念的缩影。近年来,上海援藏打造了一批具有示范效应的样板,包括接续支持亚东县边境村,重点支持江孜县江热乡班觉伦布村、拉孜县查务乡吉角村等乡村振兴示范点建设等,形成了“一村一特色”。

拉孜县吉角村乡村振兴项目,将原先居住在海拔4900米的37户、143名吉角村民迁入县城核心区,不仅居住海拔降低了800多米,还将社区党建引领、村民共建共享等理念引入日喀则基层社区治理实践,比如小区的设计、选材和装修由村民全程参与。2023年11月启用的项目一期——吉角村智慧社区在“2024数字中国创新大赛·数字城市赛道”评选中为西藏首次摘得数字城市金牌项目。

在亚东县边境,由上海市第九批、第十批援藏干部接续投入建设的庞达村,进一步强化了稳边固边、兴边富民的功能。99户、400余名藏族同胞先后从海拔4630米的堆纳乡搬迁至海拔约2000米的新家园。同时,通过引入蔬菜种植、边境旅游等方式,“搬得出、稳得住、能致富”的总体目标正逐步实现。

聚焦产业强化科技引领

用市场活力激发内生动力

为助力当地增强内生发展动力和可持续发展能力,上海援藏坚持充分用好上海科技、产业、市场等优势,结合日喀则独特的资源禀赋,持续挖掘双向赋能、互利共赢新空间,因地制宜做好产业帮扶。

氆氇,是藏族传统手工羊毛织品。2023年,上海援藏引入“上海工匠”郭秀玲创办的沙涓品牌,通过“企业+合作社+农户”发展模式,率先在江孜打造氆氇生产的“前店后坊”,形成“一县一业、一乡一品”示范。

2024年1月,在中法建交60周年之际,沙涓携江孜羊绒产品到巴黎,走进世界顶级家居生活展。同年9月,江孜氆氇又现身在纽约举行的联合国活动,向全球展示藏族传统手工艺魅力,并首发江孜羊绒编织的氆氇新品。目前,上海援藏与沙涓正积极建设氆氇研发中心,推动制定氆氇行业标准,努力掌握产业链高端环节的主动权。

摊开上海产业援藏图谱不难发现,除以氆氇为代表的民族手工业外,上海援藏创新培育和发展的高原藜麦、藏红花、青稞等特色农产品,也正不断延伸产业链。

去年,中国科学院分子植物科学卓越创新中心在萨迦县扯休乡的藜麦播种面积扩大到1万亩,是前一年面积的4倍,其亩产超400斤,田间收购价约为青稞的5倍,目前已建设藜麦深加工配套工厂,有效推动农户增收。如今,“萨迦藜麦”被评为2024年全国名特优新农产品。今年5月,中国科学院院士、中国科学院分子植物科学卓越创新中心主任韩斌在日喀则挂牌院士工作站,将通过培育高品质藜麦种质资源,在萨迦打造高标准、高水平的藜麦种源基地。

同样在萨迦,上海援藏引入上药药材公司扩种高附加值药材高原藏红花取得成功,并在种球复壮技术上实现关键性突破,后续计划申报国家科学技术进步奖。为进一步降低种植成本,上药药材公司科研团队攻克技术难关,将藏红花的“家”从玻璃大棚向薄膜大棚推进。

目前,萨迦藜麦、藏红花正申报国家发改委的全国十大“超级场景”。同时,“青稞之乡”江孜的高品质青稞,巨大的市场潜力正被持续挖掘。

在上海援藏支持下,江孜青稞经巧手制作的面包,在德国荣获IBA世界面包锦标赛总冠军。因此,上海援藏引入西藏稞研农业科技有限公司落户江孜,在当地建成全球首条标准化、规范化青稞精粉生产线,并力促其联合盒马研发青稞深加工产品,陆续推出青稞八宝饭等多款热销产品,通过盒马渠道走向市场。

为助力当地发展,上海援藏依托在沪举办的进博会、“五五购物节”等重要活动,引入中核集团、京能集团、卓阳科技、日出东方等新能源项目并已开工,西藏沙涓、百胜集团、来伊份已在日喀则市中心开出首店,洛子科技、奢派科技等一批供氧供暖企业落户日喀则经开区。

聚焦医教坚持组团帮扶

持续提升群众获得感幸福感

民生为本。“组团式”教育和医疗帮扶是“改善民生、凝聚人心”,切实提升当地群众获得感、幸福感的重要抓手。

30年来,上海医疗援藏工作通过“输血”与“造血”并重、“硬件”与“软件”共建,不仅支援了日喀则当地医院基础设施建设,还培养了一支带不走的医疗队伍。

在今年初的定日抗震救灾伤员救治中,上海持续开展的“组团式”医疗援藏工作发挥了重要作用。参与此次驰援任务的上海医疗团队与当地医生在合作过程中,理念一致,行动统一,默契的配合让伤员救治工作得以迅速、有效地开展。

今年5月,日喀则市人民医院顺利完成了西藏自治区卫健委组织的三甲医院等级复评复审。在学科建设方面,持续推进“以院包科”建设,成功创建急诊医学科、重症医学科两个国家级临床重点专科。2024年,在西藏自治区七地市医院中首个获批建成国家高级急救创伤中心,2025年,综合防治卒中中心通过国家卫健委组织的验收。持续推进日喀则市高原病研究,高原心血管病、鼻病、眼病、皮肤病、公共卫生等研究中心落地,并实现国家级课题“零”的突破。

对口支援县级医疗水平也显著提升。萨迦县、定日县中心医院创成二甲。同时,上海援藏医疗团队在当地医疗人才队伍建设方面,持续通过师徒带教助力当地医生诊疗能力提升。群众在家门口能够方便就医、安心治疗,实现疑难病症跨省(市)就诊比例从12.85%下降到8.72%。

“病有良医”守底线,“学有优教”接天线。“组团式”教育援藏不断突破创新,赋能人才成长,打造教育援藏新样板。

作为西藏自治区唯一一所12年一贯制学校,日喀则市上海实验学校高中部高考上线率多年保持100%,2024年普通本科录取率和重点本科录取率均创历史新高,初中学段更是自2008年以来保持全区中考第一。

着眼长远,上海“组团式”教育团队正致力推动形成日喀则市上海实验学校“头雁”引领、对口县受援五校“雁阵”齐飞的“1+5”教育“小组团”。为强化“头雁”作用,一方面,推动日喀则市上海实验学校人才培养更加全面,组队参加全国青少年模拟政协活动、全国中学生模拟联合国大会等比赛,共获27个奖项,实现“集体奖三项大满贯”和自治区多个奖项“零”的突破;另一方面,引领沪藏优质教育共同体走向深度融合发展。三年间,通过研训一体推进师资“传帮带”,30名援藏教师与41名当地教师结对,累计组织1289名当地师生赴上海、北京、陕西等地开展培训交流、比赛展示,244位上海专家学者和骨干教师到日喀则讲学指导。

https://www.shobserver.com/journal/article/share?id=447280