来源:上观新闻 2025年9月3日

标题:这样的故事值得也应该反复讲

作者:文汇报 苏展

朱家店伏击战,新四军淞沪支队一举击毙日本兵34人、汉奸1人,我军牺牲1人——在1972年总参谋部军训部与军事科学院战史部编写的《步兵连战例选编》中,这场大捷于众多经典战例中排名第一。

“1∶35,这是上海抗战军事史上的荣耀。”这个故事,上海抗战与世界反法西斯战争研究会会长、上海师范大学教授苏智良在不同场合反复讲述。近日,“中国共产党领导下的上海郊县抗日武装斗争座谈会”在闵行区华漕镇举行。苏智良说:“这是淞沪支队一次消灭日军最多的伏击战,对当地日伪政权震动极大。这样的故事值得、也应该反复讲。”

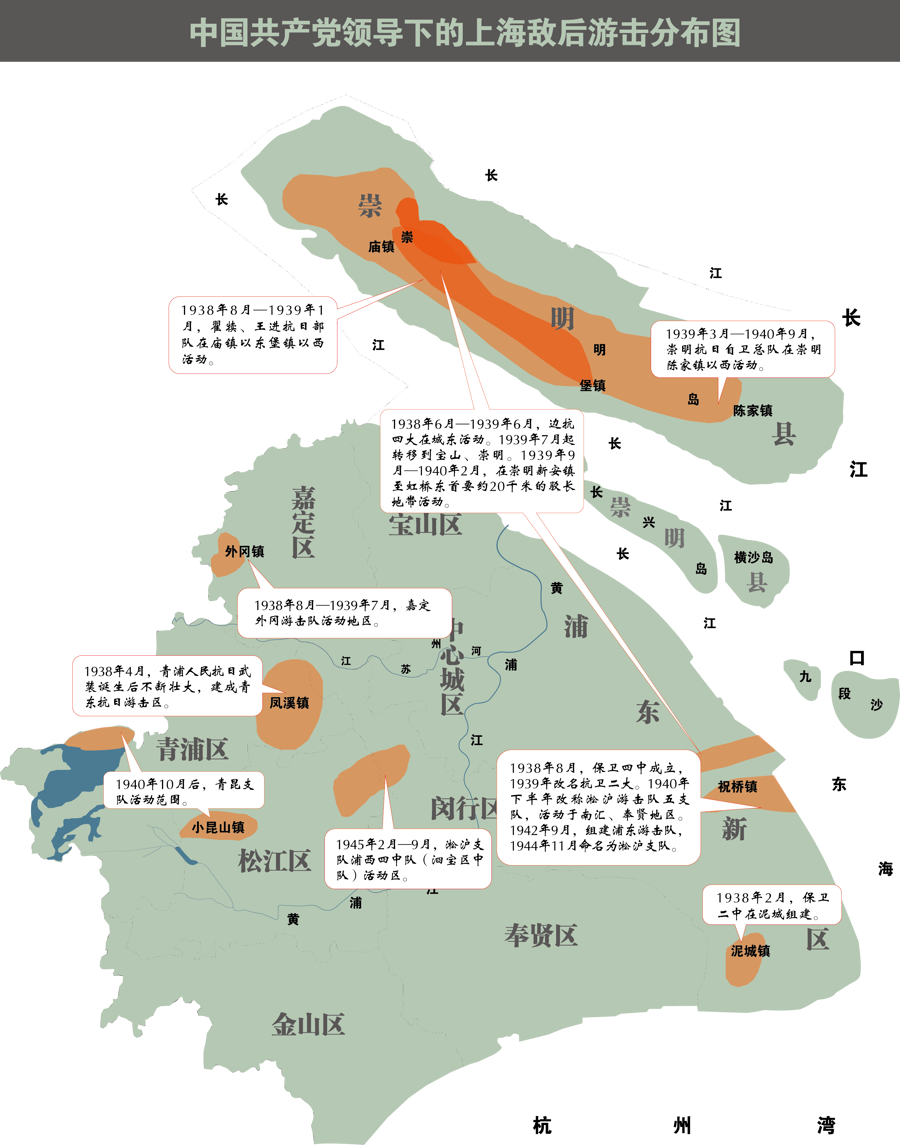

八一三淞沪会战爆发、上海沦陷后,在中国共产党领导下,淞沪支队、“保卫二中”、江南抗日义勇军、外冈游击队、青东人民抗日自卫队等一批游击部队涌现,在上海周边开辟敌后战场。与会专家、学者认为:这其中仍有大量鲜活史料、细节有待挖掘。

“沦陷区的抗日斗争,是中国共产党领导的抗日斗争的重要组成部分。”上海抗战研究会副会长、国防大学政治学院副教授韩洪泉认为,从武装斗争,到对群众、友军、敌伪等对象进行团结争取工作;从在战略、战役、战术等层级配合新四军部队作战,到在人力、物力、财力等方面支援敌后根据地建设,都体现了中国共产党领导上海郊县抗日武装斗争的宝贵经验和典型意义。

每一个细节都值得挖掘

有更多牺牲,我们只知道曾经发生。但只要可能,抗战史的每一个细节都值得挖掘。

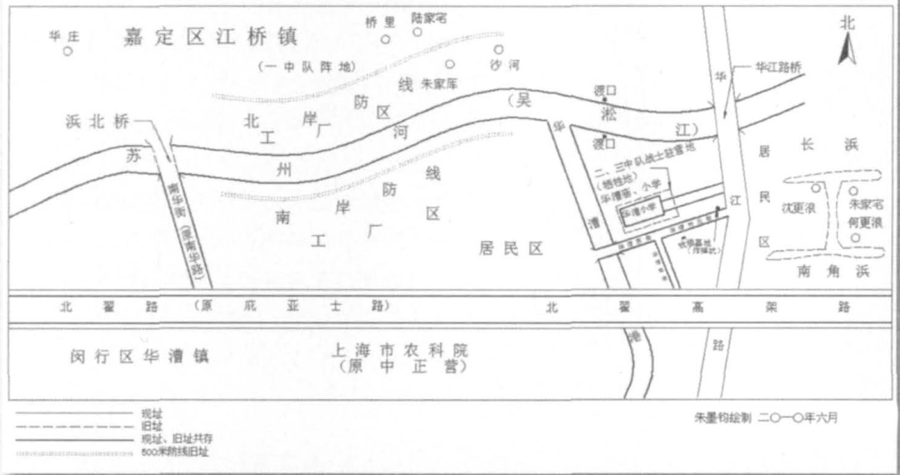

“苏浙别动队第一支队第三大队的抗战史就是在偶然间被有心人挖掘出来。”上海社会科学院历史研究所副研究员段炼告诉记者,这是上海党组织直接组建并领导的第一支抗日武装队伍。第三大队在上海西郊华漕地区驻扎时间很短,且不久即解散,即便党史对其记载也只有只言片语。直到2000年进行革命遗址普查时,华漕居民、文化名家朱墨钧了解到,华漕曾于1937年来过一支“苏浙别动队”。他深感好奇,开始搜集资料。一轮又一轮,记录、整理华漕本地老人的口述,抽丝剥茧,历史逐渐清晰。

1937年9月,国共合作全面抗战,国民党组建苏浙别动队,番号为“苏浙行动委员会别动纵队”的地方游击组织。周恩来指示中共江苏省委军委书记张爱萍在别动队里直接组建一支中共抗日武装部队。这支队伍以红军干部为骨干,有产业工人、商店职员和大中学生等,后被编为“苏浙别动队第一支队第三大队”。同年10月20日晚,第三大队突然接到命令,连夜开赴华漕前线,接替胡宗南部队保卫苏州河南岸500米长的防线。

如今,苏浙别动队第一支队第三大队的故事在华漕抗战史迹陈列馆中被详尽呈现,也有更多名字、细节被考证。

租界以外“遍地”游击

“我常常被问:上海都沦陷了,哪儿来的根据地?”上海社会科学院历史研究所副研究员江文君说,“据当时《申报》描述,租界沦陷后一至两个月,租界以外遍地都已是游击区,只要一走出租界的铁丝网便是游击队的世界。中国共产党在抗日民主政权建设方面,干得如火如荼。”

“当时,上海郊县抗日武装斗争不仅仅是游击队,中国共产党向伪乡长和伪保长收租收粮收公债,可以说基本掌握了主动权。”他援引1940年《申报》报道,彼时租界老百姓还会到游击区“进口”粮食。江文君说,“我们怎样统战伪保长,如何收粮、收租,这其中仍有大量材料值得进一步挖掘”。

经济联络不仅仅在市内。

韩洪泉认为,全力支援人民抗日武装和各敌后抗日根据地,尤其是新四军和华中抗日根据地,是中央赋予上海党组织的一项重要任务,也与中国共产党领导的上海郊县抗日武装斗争密切相关。据不完全统计,抗战八年间,上海共支援新四军各类人才约2.1万人,捐款超过130万元。

他解释:“上海支援的人,包含了大量新四军紧缺的干部和各类专业技术人才。上海支援的物,包括农村根据地缺乏和难以生产的急需物资。可以说,上海的支援工作对新四军的发展壮大具有其他城市和地区难以替代的特殊意义。”

挖掘抗战史应放大国际声量

一张名为《中国娃娃》的照片曾震惊世界:火车站台四周一片废墟,一个孩子跌坐在地上嚎哭,身上沾着鲜血。这是美国赫斯特新闻社记者王小亭于1937年8月28日在上海南火车站拍摄的照片。同年10月4日,照片刊登在美国《生活》杂志上。据估算,当时阅览过该照片的读者达到1.36亿人。

“在国际上引起了强烈反响,世界各国民众开始声援和支持中国抗战。日本军国主义感受到来自国际舆论的强大压力。”苏智良说。

这些战地记者、在沪国际友人的声音至今仍振聋发聩。

与会专家、台儿庄大战纪念馆馆长孔令欣介绍:“这几年我们一直在充实主题展览,8月31日,我们在美国旧金山举办的展览,内容之一就是国际新闻记者镜头下的台儿庄战役。这种来自第三方的客观叙事,更能让西方国家知晓这段历史。”

南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌也有同感:“我们要加强对受害者的史料挖掘,因为人心是相通的,是能够共情的。今年,我们博物馆把一套南京大屠杀档案送进了日本的大学,我们要打破某些人刻意营造的信息茧房,将真正的历史告诉日本年轻人。”

链接地址:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=975810