来源:阿基米德 2025年9月2日

标题:回望80年前战火中的“上海方案”,在一平方公里的土地拯救了30万难民

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。八十年岁月,足以让烽火散尽,让废墟重生。但我们回望历史,从来不是为了延续仇恨,而是为了铭记那些在至暗时刻闪耀的人性光芒。在那段悲壮的血色岁月里,我们记住了前线将士的浴血奋战,而同样不应当被遗忘的,还有后方那些跨越国界的守护与生生不息的善良。

就在最近,上海师范大学教授、上海抗战与世界反法西斯战争研究会会长苏智良教授推出了一部重磅新作——《饶家驹:被遗忘的英雄》,再次将一段鲜为人知的壮丽往事带回我们的视野:在1937年的上海,一片在战火中建立起来的,拯救了30万中国难民的生命方舟——南市安全区。

今天《我们读书吧》就让我们跟随苏智良教授穿越回那个硝烟弥漫的年代,去感受一座城市的悲悯与坚韧,并一同思考,这段历史留给今天的我们最珍贵的遗产是什么。

本期嘉宾

苏智良

上海师范大学教授

上海抗战与世界反法西斯战争研究会会长

.

饶家驹与上海“生命方舟”

00:53:20

嘉宾访谈

宇皓:南市安全区是在什么样的背景下建立的?

苏智良: 1937年“八一三”淞沪抗战爆发后,日军不断增兵上海,导致难民数量急剧增加。部分难民幸运地进入租界,但租界容量有限,最终关闭了铁门。大量难民聚集在华界与租界交界处,尤其是当时的南市民国路(现人民路)一带。在这种情况下,建立一个能就地安置难民的“安全区”显得尤为迫切。

当时,一位名叫饶家驹的法国人主动承担起这一重任。他1913年就来到上海,居住于徐家汇,学会了上海话,曾任徐汇中学监学、震旦大学教授,可以说是一位“老上海”。他认为有必要建立安全区,尽管历史上从未有人做过这样的尝试。他先后联系了上海市政府和日军将领。经过他的努力,中日双方最终同意在南市建立安全区。他还联合了国际友人、上海慈善家如颜惠庆、赵朴初等共同参与。

于是,在1937年11月9日上海尚未完全沦陷时,在今天的人民路与方浜中路之间约一平方公里的区域内,建立起了这座被称为“人类历史上最伟大的安全区”。

宇皓: 您用了“最伟大”这样的描述,它的伟大具体体现在哪些方面?

苏智良: 首先,安全区从1937年11月持续运作至1940年6月30日,近三年时间里,日军基本未侵入这一区域。据《申报》记载,区内难民最多时达20万人,累计保护了超过30万人的生命。要知道,当时上海发生了罗泾、金山卫等大屠杀,日军所到之处生灵涂炭,而这片安全区却始终保持中立与安全,堪称战争状态下保护平民的“上海方案”。这是人类历史上首个成功的安全区范例,为后续国际人道法提供了重要借鉴。

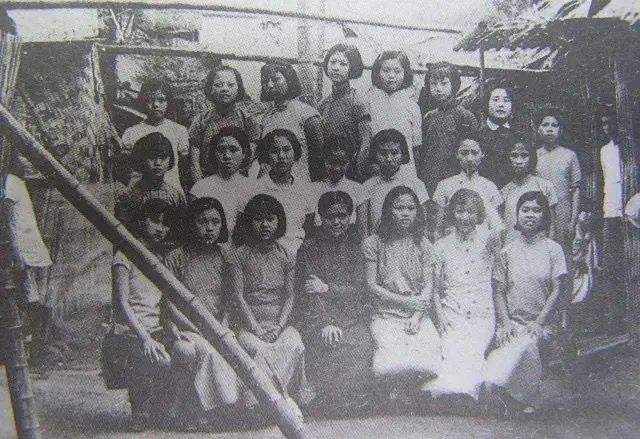

难童中学初中班的女学生

宇皓: 当时南京等地也有安全区,但规模和效果并不如上海,这是为什么?

苏智良: 南京安全区由德国侨民拉贝主持,其灵感正是来自上海。拉贝曾写信向饶家驹请教经验,并希望他帮忙联络日本军方。但日军在南京时已杀红了眼,拒绝接受提议。而上海作为国际大都市,受到全球关注,日军若在安全区内行凶,很快就会传遍世界,因此不得不有所顾忌。可以说,上海安全区的成功离不开其国际性、舆论监督和饶家驹个人的卓越努力。

宇皓: 仅一平方公里的区域如何容纳这么多的难民?

苏智良: 安全区内最多时约有20万人,但因不断有人离开返乡或新难民涌入,总救助人数超过30万。其中约20%来自江南其他战区,他们听说上海城隍庙附近有安全区,便冒险前来。我们曾找到一位幸存者,他来自金山,因家乡被日军占领无法生存,逃到安全区后每天能获得两餐伙食,得以活下来。

宇皓: 难民的饮食和经费是如何解决的?

苏智良: 经费主要来自社会各界的捐助。上海各界人士纷纷伸出援手:有的在城隍庙旁设免费粥摊、馒头摊;艺术家义演捐出收入;黄包车夫捐出一天的车费。此外,饶家驹还赴美国向罗斯福总统介绍安全区情况,美国政府为此援助了70万美元,这笔款项在当时堪称巨资。

南市难民区监察委员会委员

宇皓: 安全区的成功是否与饶家驹个人的独特作用密切相关?

苏智良: 是的,他是安全区的灵魂人物。首先,他是一位极具爱心的人道主义者。来华27年间,他始终致力于慈善事业,甚至被耶稣会批评“不务正业”。例如1932年“一·二八”事变时,他曾说服中日双方停火4小时,成功从闸北救出400名妇女儿童。他精通多国语言,善于沟通,具有极强的亲和力和社会影响力。日军几次试图闯入安全区抓人,都被他挺身拦下,难民们称他为“活城隍”。

宇皓: 为什么选择在南市建立安全区?

苏智良: 淞沪抗战后期,南市是上海最后坚守的阵地之一。大量难民聚集在法租界边界,却无法进入。饶家驹认为城隍庙一带最适合建立安全区,既能就地安置难民,又便于争取国际支持。后来我们在此立碑纪念,城隍庙也欣然支持,因为这里曾是难民的庇护所。

宇皓: 您是如何挖掘和还原这段历史的?

苏智良: 这段历史曾被忽视多年,20多年前我开始关注,但当时资料有限。后来美国学者写过相关著作,我们亦曾出版《上海拉贝:饶家驹》一书,试图借拉贝的知名度让更多人了解他。近十年来,我们团队广泛搜集资料,包括日内瓦国际红十字会总部、东京外交档案、美国国务院文件等,还找到了大量珍贵照片和幸存者口述。上海人民广播电台等媒体也协助寻找难民,最终采访到十多位亲历者。

宇皓: 安全区的管理是如何实现的?

苏智良: 安全区内有130多个收容所,设有难童学校、产妇医院、养老院、营养小组等,甚至研究难民的卡路里摄入。区内实行编号管理,发放口粮票证,并划分为9个区,由难民推选区长进行自治。卫生管理尤其严格,从未发生瘟疫。国际委员会由中立国人士组成,中日双方均不参与,确保公正。饶家驹每天处理各类事务,如供水、治安等,甚至与法租界合作维护秩序。中共江苏省委难民委员会主任周克等领导人也曾积极参与救助工作。许多难民在安全区接受教育后,投身抗日队伍。中国共产党还通过饶家驹为难民船争取出港许可,帮助数千人转移至苏北等地参加革命。

宇皓: 安全区为何在1940年结束?饶家驹后来如何?

苏智良: 1940年6月,因法国被德国占领,饶家驹被召回国。他离开时承诺尽快返回,但未能如愿。回国后他试图在巴黎建立类似安全区未果,战后又赴柏林救助德国难民,最终因白血病逝世。这位伟大的慈善家再未回到上海,但他的精神永存。

宇皓: 南市安全区的国际意义是什么?

苏智良: 国际红十字会多次来沪考察,将上海经验总结为“饶家驹安全区模式”,并在此基础上制定了1949年《日内瓦公约》第四公约,即战争时期保护平民的国际人道法。至今,在加沙、叙利亚等冲突地区,联合国仍呼吁建立安全区。上海模式为世界提供了重要范本。

难民区中的医院

宇皓: 您书中有哪些特别打动人的细节?

苏智良: 我们收录了许多鲜活的故事:比如难民王晓梅回忆,她用雨伞倒接租界抛来的食物;棉布店老板捐赠布料,难民自己缝制冬衣;艺术家义演募捐;甚至黄包车夫捐出一天收入……这些细节展现了上海各界众志成城、共克时艰的精神。

宇皓: 未来您是否还有进一步的计划?

苏智良: 我呼吁在安全区原址建立纪念馆,收集难民后代的口述和实物,让这段历史成为上海的城市记忆。也希望有机会将其搬上银幕,让更多人看到战争中的人性光辉。上海是一座伟大的城市,这段历史应当被永远铭记。

宇皓: 感谢苏教授的分享。这是一段关于善良、勇气与国际大爱的珍贵记忆。历史或许会尘封,但故事值得被永远铭记。那段烽火岁月里的“上海方舟”,它所闪耀的人道主义光芒,穿越80年的时空,依然温暖和启示着今天的我们。这份跨越国界的仁爱、这座城市坚韧包容的品格,将在我们的心中生生不息。

苏智良: 谢谢大家。愿我们共同传承这份记忆,让世界更加和平美好。

好书推荐

《饶家驹:被遗忘的英雄》

1937年11月,日军占领上海,法国人饶家驹在上海城隍庙周边创立战时救护平民的难民安全区,并延续至1940年6月,保护了30万中国难民,成为东方战火中的“诺亚方舟”。该书依托大量第一手档案、书信、照片及口述史料,首次系统梳理了饶家驹在上海创立与运作南市安全区的全过程,细腻呈现了他周旋于中日当局、各国领事馆和民间组织之间的智慧。

链接地址:https://m.ajmide.com/m/branddetail?id=57436059&ajmdShareChannel=2