来源:上观新闻 2025年8月30日

标题:上海“摸家底”有惊喜,发现两个新物种!

作者:解放日报 陈玺撼

2023年底,上海启动了首次全面的生物多样性本底调查。这次上海史上规模最大的“摸家底”进展如何?

解放日报·上观新闻记者8月29日从上海市生态环境局了解到,截至目前,调查已发现2个新物种,还发现了149个上海新记录物种,包括大型真菌10种、高等植物17种、昆虫122种。

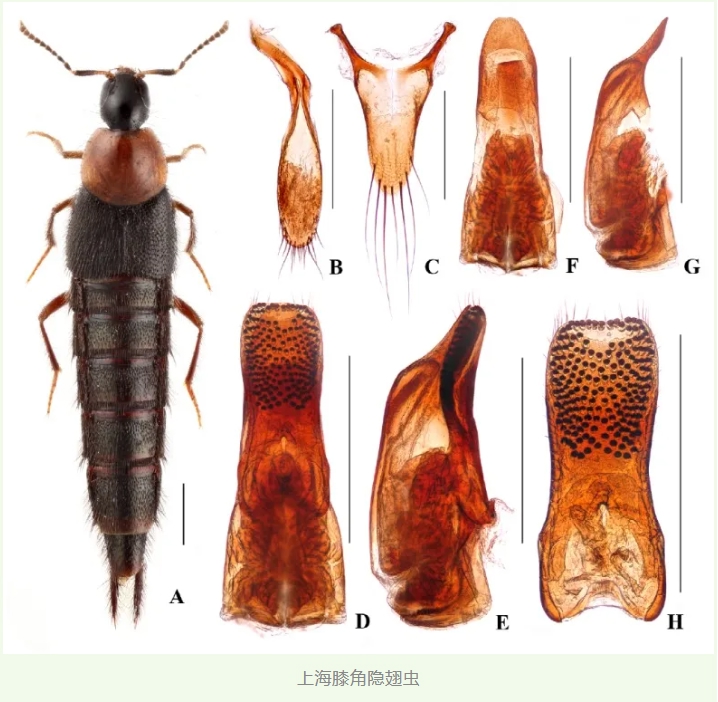

2个新物种均发现自崇明,分别是上海膝角隐翅虫和上海苔甲,它们是昆虫学历史上首个和第二个发现于崇明岛的物种,对于探索崇明岛生物多样性具有重要意义。

上海首次全面生物多样性本底调查的特点和阶段性成果。 图片来源:上海市生态环境局

崇明成为此次调查发现“宝藏”最多的宝地。 图片来源:上海市生态环境局

上海膝角隐翅虫属于鞘翅目隐翅虫科,是一类喜欢生活在湿地附近的小型甲虫,体长大多不到1厘米,全世界已知146种,中国已知6种。它们主要靠捕食土壤或落叶层中的小型节肢动物为生,是土壤生物的食物链重要组成部分。

2024年5月6日,上海师范大学团队在崇明东滩湿地公园开展夜间灯诱的过程中,采集到一头前胸背板红色的雄性昆虫标本。

乍一看,这是一只隐翅虫,只有一粒米大小,非常不起眼,但经过测量和解剖,研究人员惊喜地发现标本在内部生殖特征这一重要区分依据上与世界上所有同属已知物种都不一样,在世界昆虫类文献中从未被记录,因此确认是新物种。

上海师范大学生命科学学院副教授汤亮表示,根据这类昆虫的一般习性,推测上海膝角隐翅虫的活动范围是上海及周边的湿地,因此团队将它命名为“上海膝角隐翅虫”。

完整的湿地生态链是孕育各种昆虫的温床,发现上海膝角隐翅虫,从侧面验证了崇明湿地生态保护取得的积极成效。

“上海膝角隐翅虫”。 图片来源:上海市生态环境局

“基础”打得扎实,于是,第二个“惊喜”很快到来。

这一次,还是在崇明东滩湿地公园,上海师范大学团队在河岸边的枯枝落叶层与腐殖质中采集到一种苔甲标本。

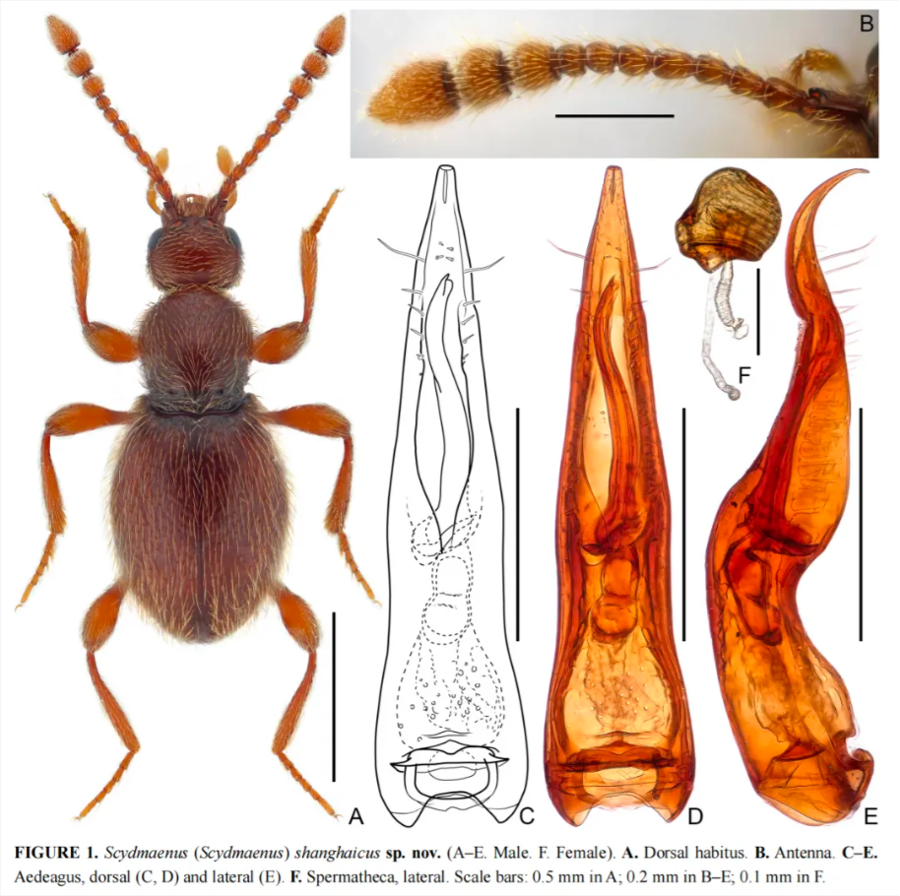

这种昆虫和上海膝角隐翅虫都属于鞘翅目隐翅虫科。更巧合的是,这种苔甲的内部生殖特征也与已知种的形态不同——阳茎拥有独特的,纤细、向顶部收窄的侧叶。它的体型和一些已发现的亲戚相比较小、更修长,而且体表的毛较短。

科研团队透露,其实早在2022年春天,嘉定新城附近的杨树朽木树皮下就已采集到这种苔甲,当时科研人员已经发现了它的与众不同。此次崇明的又一次邂逅,让科研团队进一步确认了它的独特。

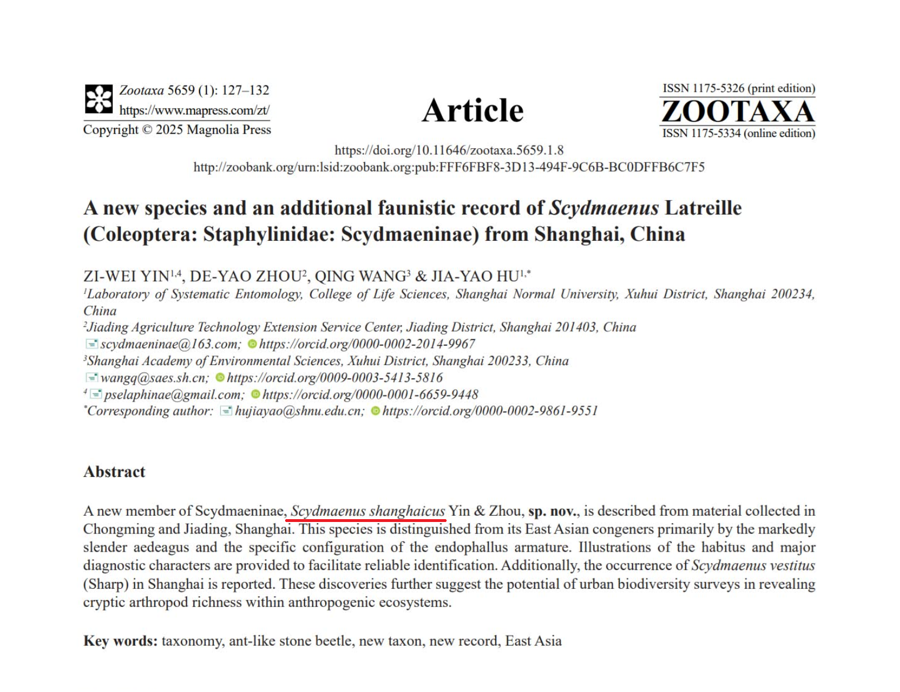

近期,上海师范大学、上海市环科院、大城小虫工作室等方面的专家将上海苔甲的研究成果发表于国际动物分类学期刊《Zootaxa》,补充了上海地区苔甲亚科昆虫的物种记录。

苔甲家族体型普遍微小,大多数苔甲种类体长仅1毫米至3毫米,却是凶猛的捕食者,主要捕食土壤或落叶层中的小型节肢动物。因此,苔甲通常栖息在有机质丰富、物质循环良好的环境中。

然而,城市的快速发展和高强度的绿化养护,让苔甲这样的小家伙也面临难以找到理想家园的困境。出于保持环境整洁等原因,很多树木的落叶掉落不久便被扫除,无法返回土壤成为其养分或小动物的栖身之所,进而难以形成生物多样性。上海苔甲的存在,从一定程度上反映了上海林地土壤的健康状况。

“上海苔甲”。 图片来源:上海师范大学生命科学学院、大城小虫工作室

发现“上海苔甲”的环境。 图片来源:上海师范大学生命科学学院、大城小虫工作室

上海苔甲的研究成果发表于国际动物分类学期刊《Zootaxa》。

多个地表昆虫新物种的发现,给上海的生物多样性保护工作打了一剂“强心针”。“我们没想到,在一些支离破碎的生境中,竟还蕴藏着如此丰富的生物多样性。”上海动物园昆虫专家封婷表示,这说明了全面开展生物多样性本底调查的意义所在,说不定这些物种早已存在,只是以往相关研究受到的重视不够。

截至目前,上海还有许多调查队伍正在“摸家底”。可以肯定的是,更多的“生态宝藏”被不断挖掘出来,将激励社会各界去探寻更多藏在我们身边的生物多样性“遗珠”。

链接地址:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=973395