陆建非

市欧美同学会顾问

中国跨文化交际研究会上海分会会长

曾任上海师范大学党委书记

图:新华社

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,全国各地及国际社会举办多种形式的活动来纪念这个重要历史事件。“抗日”便成了各类对外传播和纪念活动中的关键词,如何更为准确地将这个词翻译成为英文,体现出中国人民反抗日本军国主义侵略的正义性,直接影响到对外宣传的效果。

首先,“抗日”是个缩略词语,除在特殊语境,“抗日”不宜译成“anti-Japanese”。英文“anti-Japanese”是“反对日本”“反对日本人”的意思,并不包含“侵 略”等信息。如果将“抗日”译为“anti-Japanese”,国外读者自然就会把所有与此相关的表述都理解为“反对日本人”,而不是反抗日本侵略者,此译法显然会引起误会,如“抗日民族统一战线”“抗日根据地”“抗日救亡运动”等,都会被理解为“反对日本人”,而不是正义的 “反抗侵略”的活动。

其次,英文前缀“anti-”(即“反”)后面加上民族或人民构成的复合词,如“anti-American”、“ anti-Chinese”等,经常与非理性的、情绪化的事件或行为搭配,如 “anti-Japanese protest”(反日游行)、“ anti-Japanese flag burning”(反日焚烧日本国旗)等。

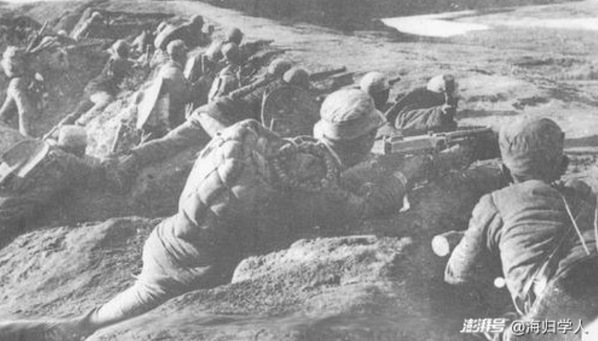

图:新华社,1938年,新四军第三支队在安徽省芜湖市南陵县马家园阻击日寇。

因此,专家们建议,“抗日”可以采用两种译法:resistance against Japanese aggression或者counter-Japanese。

译法1:resistance against Japanese aggression。 与“anti-Japanese”不 同,“resistance”(反 抗)包含着较为正面的内涵,一看便知道,指的是“反抗侵略”。例如“中国人民抗日战争”,翻译为“the Chinese People’s War of Resistance against Japanese Aggression”,国外读者可以很清楚地看到何方为侵略者,何方是受害者。而在世界反法西斯战争期间,其他同盟国开展的各种反法西斯、反纳粹活动,英语的表述也经常用“resistance”,采用与其他同盟国相同的术语,有利于加强外国读者眼中,中国作为同盟国重要成员,维护世界正义力量的形象。

译法2:counter-Japanese 与“resistance” 相 似,“counter-Japanese”一词也意味着对方的行为发生在先,己方行为是应对性质的,如“counter-attack”(反 攻)。故此译法能够表明抗击的对象是侵略行为,而不是日本民族。另外,这一译法较之“resistance against Japanese aggression”更简短,在部分语境中比前者更显灵便,如“counter-Japanese guerrilla force”(抗日游击队)等。政治领域内的翻译容不得半点差错,不然容易导致理解上的偏差,甚至引发外交事故。

综上,“中国人抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”的准确英语应是:The 80th Anniversary of the Victory of the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War。

其中分为三个关键词段:

抗日战争 = War of Resistance Against Japanese Aggression

世界反法西斯战争 = World Anti-Fascist War

胜利80周年 = 80th Anniversary of the Victory

需特别指出的是,“Anti-Japanese War”一说易引发歧义,应弃用;而“Second Sino-Japanese War”(第二次中日战争)的译法为西方学界常用,倾向于中立表述,但淡化了侵略性质。

同时,“世界反法西斯战争”的标准译法也可以是“the Global War against Fascism”,这在国际社会中并不少见。

图:新华社,1939年,南侨机工在昆明潘家湾训练所接受军事训练

无容置疑,翻译差异经常是由政治或文化考量所决定的。日本官方常使用“Japan-China War”(中日战争)或“Second Sino-Japanese War”(第二次中日战争),刻意模糊历史事实和侵略责任。

西方学界更常用“World War II”指代二战,但中国官方和不少国家在诸多语境中坚持使用“Global War against Fascism”,以突出反法西斯的历史真相和全球正义性。

在文化传播策略上,许多国家常用“Victory Memorial Day”(抗战胜利纪念日)的说法,强调纪念意义,并通过术语翻译强化历史叙事。又如“Main Eastern Battlefield”(东方主战场)的表达时常可见可闻,旨在突出中国贡献。

核心语义的差异也是一个敏感问题,比如,aggression与invasion这两个近义词,在不少场合被混淆使用。前者强调非法性与道德谴责,特指违背国际法的侵略行为,尤其适用于日本侵华战争的历史定性。根据联合国第3314号决议的明确定义,中文翻译选择此词旨在强化日本侵略的非法性。而后者则侧重于军事行动的事实描述,可能为中性的或正面的。例如,在翻译“盟军诺曼底登陆”这一历史上重大军事行动时,就有不同的表达:Allied Normandy Landings是一个通常的译法;若需强调压倒性优势或军事代号,即译成Operation Overload (霸王行动),这是盟军为诺曼底登陆战役所取的正式专用名称,气势恢宏,表明这是一场旨在解放欧洲、推翻纳粹暴政的终极行动。也可译成D-Day invasion,这属于标准的军事术语,“D-Day”表示行动发起日,“Invasion”则描述了该行动的类型是一场大规模的战略进攻。

我们看到,西方学界偶用invasion时,通常补充说明侵略背景,不然可能引发争议。所以在翻译“抗日战争”时,“aggression”一词是极为严谨的不二之选。

链接地址:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_31569112